近日讀到一則新聞,讓我想到一個在中學念漢字的結構已經想到的問題:「咬」這個字究竟是形聲字還是會意字?查網上的說文解字查不到,有沒有朋友可以為我翻一翻《說文》呀?「咬」可以理解成「從口,交聲」,可是「口交為咬」也通喔。

名字與尊稱(及其他)

近日在敝blog提到吳牛仔先生,本來他的名字很鄉土、很草根味兒,是個基層市民,沒必要這樣尊稱。可是大概因為我很敬重他為屏風樓宇問題為民請命(當然,你也可以說他是政黨和非政府組織的工具),我才特別尊稱他為「先生」。想到我一位朋友,是必須尊稱為「梁國基先生」的。雖然他本人是expect不用尊稱的,只是某些原因我在所有文章都稱他為Stephen(梁國基先生)(當然,口頭上是喊Stephen的)。既尊重他的意願,也免順得哥情失嫂意。

我曾想過陳水扁的「水扁」是什麼意思呢?據說是一位尼姑給他取的。原來他的名字其實就是扁,所以他常自稱「阿扁」;只因他五行欠水,才取了「水扁」這個名字。或許中外的語言不同,英文的名字什麼Sam呀Paul呀,你單單喊出來不會很突兀。可是在廣東話卻得稱為「阿Sam」「阿Paul」之類,「吳牛仔」、「陳水扁」、「徐小鳳」、「鄧亞萍」這些名字也一樣,「仔」、「水」、「小」、「亞」(或阿)之類其實可以說是名字的附加部份。

當然上面說的都是正式的名字,有些人有正名,可是平日為了親切或簡便,也會把這些名字加這些上附加部份。比方劉德華就是華仔、司徒華是華叔、叫什麼成的就叫阿成、成哥、叫Debbie的就叫小Bi之類。美國奇幻小說作家羅蘋.荷布被書迷稱為「羅蘋大人」(未知其出處),連一位替她翻譯小說的朋友也被稱為「xx大人」。我甚至見過「羅蘋大大」的用法,當我第一次看到「大大」居然還以為是「太太」(口服液?!)。不過,我想我還是不要管她叫「xx大人」了。因為我想起了包大人,當然她不會把我狗頭鍘侍候的。

有一個叫「君」的稱呼,據說是男女通用的,可不可以自稱待考。可是我絕少稱呼女孩子做「x君」的,還有一些人的名字就叫什麼君,比方陳日君、鄧麗君等,所以我很少稱呼別人是「X君」。我以前一位朋友總管男的叫什麼「兄」,結果一段時間我也把一些女性朋友稱為「XX姐」。一個有趣的例子,我曾見過本blog的倉海君被稱為「倉海先生」,或許在我心目中「倉海君」是一個整體,不能隨便亂拆。最後,我是不要求大家尊稱的。

看到大國崛起,狄娜她念錯了一個字。韓趙魏楚燕齊的燕不是念燕子的燕,是「煙」呀!還有什麼「南蠻北夷」,是「東夷南蠻西戎北狄」喔。什麼卡蒙斯的《葡萄牙人之歌》呀,是賈梅士的《葡國魂》。雖然原則上內地的譯法更符合原音(Luis de vaz Camoes)原意(Os Lusiadas,模仿伊利亞德[Iliad]的構詞法,Iliad是伊利昂之歌之意;Lusiad[英語形式]就是Lusitania[葡萄牙的舊稱]之歌啦),可是澳門是這麼譯的啊。錯別字一個,大洋洲誤作大洋「州」。道士兄之言我亦有所感,有空作個靚夢甚佳。

那一些是風聲的呼喊?

那一天在草地裹奔跑?

風吹過 搖動夢中的歌,

百萬人期待,讓勇敢遙望著遠山。

你在揮手,握緊每對手

夢想 尋獲自由!

自由的夢 Irene及歌者合唱團

最緊要正字精讀本指暇

周一在報攤看到TVB周刊有「最緊要正字精讀本」,買下。但當天展覽甚疲倦,周五才仔細閱讀。該小冊子錯謬仍甚多,謹錄如下:

Pg 14:14) 「『噍』不能表示讀音,所以現在很多人會用『o趙』取代。」:「噍」從口從焦,是形聲字,怎麼「不能表示讀音」?或許可這麼說:「或『噍』字較生僻,所以現在很多人會用『o趙』取代。」

16) 仍列「奇離」,不確。

Pg 15:「四川省部」刪部字。

Pg 19: 2) 「根深柢固」列為正字,「蒂」認為是錯字。書中說「柢」指主樹幹是對的,可是辭淵把「根深蒂固」列作辭條,教育部國語辭典把二者皆列作辭條,當列作「相通」。

5) 「蹤終同音」當作「蹤終粵音同音」,按國音蹤為 zōng,終為zhōng。

Pg 25 30) 《楚辭.九歌.東皇太》當作東皇太一。

Pg 30 13) 委託委托判為「相通」,當作「繁體字當作『委託』,不得寫作『托』,因『委託』是用『言』非用『手』,『委托』是簡體字。」

Pg 33 22) 列「制品」為錯字,當作「制品」是簡體字。

Pg 33 24) 「贋品」對,可加「亦作『贗品』,音雁」

Pg 35 29) 「車箱」判為與「車廂」相通,存疑。

Pg 42 11) 韋作姓氏判讀圍,可加註:正音為圍,但實際讀音當取決於當事人,如韋基舜、韋家輝等人皆讀俗音偉,電視節目亦有如此說明。

Pg 44 18) 貝聿銘的聿音月,可加註:聿正音為wat6,但實際讀音當取決於當事人。貝聿銘、林貝聿嘉音月,趙聿修、元朗聿修堂音律。

Pg 45 22) 查作姓氏判讀楂,可加註:正音為楂,但實際讀音當取決於當事人,如查小欣、查史美倫等人皆讀俗音檢查的查。

維基方知粵語維基已加入本blog的連結(書面語版未加),實新春秋人之榮幸。該小冊子唯一之優點乃封面有徐淑敏(Suki)和沈卓盈(Jess)二美女之肖像,賞心悅目。另盼望大家為我鉤沈「廚」之正確讀音,因家母為之疑惑。她念了多年的ceoi4(除),我和她的學生則念多年的cyu4。結果查辭淵和粵語審音配詞字庫皆以除為正音,cyu4為「異讀字」。但「大廚」絕少人念大「除」,請鉤沈。

近日重讀杜甫醉時歌,有「子雲識字終投閣」之句。謂漢代的揚雄(子雲)很博學,「多識奇字」(認識許多奇奇怪怪的生僻字)。他因弟子劉棻(音芬)被王莽治罪而受株連,一天他在天祿閣校對書籍,知使者來捕。揚雄便從閣上跳下,差點兒送命。我不及新春秋諸君多識奇字,只願大家都不要「投閣」。倉海君嘗勸余多讀「經」,尤多讀莊子實睿智之言。但願余能學效莊子「處材與不材之間」,為泥中之活龜,莫為廟堂中之死龜足矣。

林兆鑫

昨晚在香港電台的新聞得悉香港大學「李嘉誠醫學院」的院長林兆鑫呈辭。當我聽到播音員在林兆「襟」,我想不是鑫(粵語正音為欽,國音xīn)嗎?Google一番,資料寫的是Professor Lam, S K,是「襟」(或一些人念的淦,因Eitel-Dyer羅馬拼音法不分gk音)了。再查粵語審音配詞字庫,它只標一個音「欽」。而昨晚的無線晚間新聞報導員也念「襟」,我只能說是當事人所選定的特殊讀法吧。

我不明白為什麼一些人把鑫念成淦,是不是受了「淦」這個從水從金的字影響。香港一些人把「駅」念成澤,就是受了「沢」(日語漢字的澤)的影響。襟音由淦演變而成還勉強有跡可尋(g音成了k音),可是y音的欽怎麼會變成了g音的淦?在新蒲崗有一條「衍慶街」,一般人把衍念成了顯(Hin),可是路牌寫的是"Yin Hing Street"。葵青區議員丁衍華的英文拼音就是TING Yin Wah,未知他本人怎麼念。查辭淵音演,粵語審音配詞字庫,它把jin5(有同音字皆為生僻字)列為正音,顯(Hin2)和jin2(演的一般人讀法)列為「異讀字」。粵語審音配詞字庫對一個字何者為「正音」何者為「異讀字」沒有一定標準,有時取所謂「正音」,有時取一般人讀法。竊(正音薛[sit3],多年來我念成sip3,近日才更正)以為「正音」(或「辭典正音」)值得商榷,須多番考證、討論甚至調查。「民間俗讀」(或民間誤讀,如衍音顯,鑫念淦)須考證其源流,以作選擇正讀的根據。至於「錯讀」(如駅念成澤、nl音不分、ng和零聲母不分、g/k和gw/kw不分)就必須更正了。

再舉一個例子,荃灣街名「二陂坊」的「陂」當地人念波,路牌寫的卻是"Yi Pei Square"。查粵語審音配詞字庫此字居然有五個讀音,包括了「波」和Pei4(皮),兩個都對。這或許就要比照林兆「襟」或丁(Yin或Hin)華,以「名從主人」為原則。街道牌不用改,以保留歷史,讓人鉤沈,可是念喔就照當事人習慣了。

雖然我並非了國文系出身,對聲韻訓詁、廣韻(正音wan6,但「張韻琪」卻念wan5)說文全然不懂。對何文匯王亭之兩派也非完全認同,對某學會所言的「邪音」、「妖音」、「病毒音」的說法更為之反感。可是倒認同何文匯所言的「要多查字典」,近日就因為「多查字典」讓我糾正了不少錯讀多時的音。簡而言之,不辨p和t的尾音。如「怯」正音協(hip)不是hit,「烈」跟列(lit6)同音,不是lip6。念lip6的是獵,希臘的臘把lip6列為「異讀字」。本來我也讀lip6,但近年轉為laap6。

潮駅與尖沙咀

昨天在亞視午間新聞後看到一個潮駅的廣告。潮駅是一個在旺角的新商場,我很高興聽到旁述員和廣告歌歌手張繼聰把「駅」念成「驛」。我google「潮駅」一詞,原來那是 JR(日本國鐵)西日本線的一個站。再維基都會駅的詞條,居然有所謂「中文正音」(驛)和「發展商讀音」(站)的說法。當然,「發展商」執意要用這個字我們也無話可說。只是這邊廂要念「站」,那邊廂要念「驛」實在叫人無所適從。在日本一個漢字可以有十多個讀音,他們大可在漢字旁註上假名標音,在台灣我也見過有人在招牌的生僻字旁用注音符號注音。只是在香港難道要在門牌上注上「駅」(音驛)麼?雖然很多年前電影「飆城」的報章廣告是有注上「音標」,都會駅的電視廣告也沒有讀出該字的中文讀音。

讀到知日博客一篇文章,談到日本有年初二「元旦開筆」的習俗。某集最緊要{正}字的預告片也說到「新春寫正字」,當然不一定要在年初二寫毛筆字,可是在新春期間立志要學寫正字念正音也很好。不過有時何者為正又很難說得清楚,地名「尖沙咀」、「大角咀」的「咀」正字又是什麼呢?明報、蘋果日報、尖沙嘴浸信會、大角嘴天主教小學等機構和媒體是用嘴的,可是地鐵站、巴士、該區的街道牌和各種官方的資料卻用咀。查《辭淵》「咀」釋義是「把食物嚼碎吸取所含的味」,如咀嚼;「嘴」則是口或尖銳的東西,如山嘴。這樣看來「嘴」是正字,台灣的國立編譯館編的高中地理教科書提到「尖沙嘴」、「大角嘴」也用嘴。內地雖使用簡化漢字,可是各種出版物卻是用嘴。香港負責管理地名的機構是地政總署(以前是兩個市政局),去年地政總署就因為「大尾篤」有不同的寫法結果在憲報頒布「大美督」為正名。地政總署似乎是採取約定俗成的原則,樓盤和建築物的名字有發展商的考慮,可是地名(尤其自然地名)是不是一紙行政指令公佈了就算?還有不同的authorities、官方和民間有不同的標準,又該以行政管理、民間風俗還是語言規範的原則才對?

2007/3/31補述:在教育部國語辭典修訂本查到其實在正式的辭書也有「尖沙咀」的用例,只是讀音方面搞不好要問台灣的朋友。

新年大吉

講起農曆新年,碰巧前日(二月十七日)又是播最緊要正字的日子。他們說曆字不可寫作歷字,特效的效字習慣上寫效.不可寫作効。首先講個曆字,《說文新附》曰:「曆,厤象也。人岙人日,厤聲。《史記》通用歷」,鄭珍新附考:「按:歷乃曆象本字,非通用也。」,《正字通》:「曆通作歷,史漢皆作歷」,《康熙字典》:「【說文序】趙高作《爰歷篇》,所謂小篆。 又與曆日之曆同。……【前漢‧律歷志】黃帝造歷。又《世本》曰容成造歷。《尸子》曰羲和造歷。或作曆。 又與霹靂之靂同。」,戴君仁:「 ![]() 讀為歷,小雅廣詁『蔑,無也。』說文『歷,過也』歷本身為經歷,引申為過失。銘辭中某蔑

讀為歷,小雅廣詁『蔑,無也。』說文『歷,過也』歷本身為經歷,引申為過失。銘辭中某蔑 猶言某無過。」輔仁學誌九卷二期一二五葉蔑

猶言某無過。」輔仁學誌九卷二期一二五葉蔑  ,還有在《隸辨》、《廣韻》中,歷曆中都收在同一頁中。可見用歷代曆並無不可,不過當然用曆代歷卻可真未見過。而歷字係郎擊切,上次教礫,郎擊切教讀lek9,今次歷歷在目卻教讀lek7?而且簡體已把曆、歷二字都寫作历,其實如果照現代漢語的觧釋,則我經歷了一日可否叫做日历呢?另其實如果我們見老一輩的學者都會在書中將效寫作効,如勞思光、牟宗三、唐君毅、徐復觀等人(當然還有其他學者啦),亦有一些會把並寫作竝,於寫作于,彷彿/仿佛作髣髴等,實也不知這個習慣的寫法跟誰的習慣。

,還有在《隸辨》、《廣韻》中,歷曆中都收在同一頁中。可見用歷代曆並無不可,不過當然用曆代歷卻可真未見過。而歷字係郎擊切,上次教礫,郎擊切教讀lek9,今次歷歷在目卻教讀lek7?而且簡體已把曆、歷二字都寫作历,其實如果照現代漢語的觧釋,則我經歷了一日可否叫做日历呢?另其實如果我們見老一輩的學者都會在書中將效寫作効,如勞思光、牟宗三、唐君毅、徐復觀等人(當然還有其他學者啦),亦有一些會把並寫作竝,於寫作于,彷彿/仿佛作髣髴等,實也不知這個習慣的寫法跟誰的習慣。

又上次往看醫生,診所裏播著無記早年的節目,好像叫趣談廣東話,看見黃念欣當年讀意思,還是讀詩不讀試,我哦了一聲,原來中大的學風也變得挺快耶。不過講起看醫生,不知是否我前世是浸死,今世竟然可以整天只喝那一口水,前一排大便總帶點血絲,醫生說:「你肛門損了」,又問我是否很少喝水,我答他是。開了些藥給我,有一種竟然是要把一顆貌似子彈的東西徒手塞入肛門,以前看片把東西塞入肛門就多了,想不到今次輪到我,發覺原來把東西塞入肛門的感覺真不太好受,真佩服那些女優們的專業。

前一排與友人談開才發覺,何以兩個香港仔(曾蔭權、馬英九),一個如此滑頭善變,另一個卻如此不懂變通?曾特首上一份施政報告才是要以民為本,務實進取,到現在參選卻變成我要做好呢(曾首也讀做lei,哈,有懶音呢)份工,英文是I'll get the job done,其實我一看,以我的英文水平理解,不是應譯作我會把事情辦妥嗎?老實講,你寫CV的時候,如果埋尾你寫if given a chance, I'll get the job done,我想做老闆的也會覺得這個後生仔沒有甚麼上進心吧?以香港那些老闆們的精打細算,當然不止期望你只是把事情辦妥就成的。至于馬九哥,堂堂一個哈佛法學博士(可能係哈爾濱佛教),竟然連特支費及特別費都可以混淆。其實馬英那的特別費那一半不用報銷的部份,可能因為馬九哥為人太慳儉,根本就用不完,便存入戶口,然而他正正便是錯在申報做自己的財產,因為特別費規定,首長只有使用權而無所有權,這下馬九哥就斷正了。其實民進黨那四大天王也曾捲入特別費案,他們的是用得太多,要另外申請(苛索無度),然而馬九哥卻是用不完,而馬九哥在國民黨內正面對那班保守派的壓力(以王金平為首),所以馬九哥將來的路不好走了,而陳水扁又成功一次轉移視線了。

現在(二月十九日)身在惠州,上片打了一半,現在把下片都(希望)打完。原來在大陸都上到新春秋,不錯不錯。昨天,與一眾高手往老尖聚會,倉海君稱之為蛇宴,不知為何,我卻聯想到馮小剛的亱宴,當然中間毫無關係。意想不到的是,zeke竟是一筋肉型男,但對猶太秘學却如數家珍般,加上有我們的「邪惡教主」倉海君大人與西口與西面集團坐鎮,陣容非常之鼎盛。希望下次能有一次更大的新春秋曬馬集會。(囘港待續)

今日從大陸坐車囬來,不過慶幸原來大陸並沒有封鎖新春秋。買了少許書,或者將來也可以希望大家在此貼貼你們的藏書照(其實很久以前已經與倉海君提過這個講法)。

新的一年,再此恭祝大家豬年豬事八卦,豬圓肉膶。(客氣說話也不多說了)也希望大家如以下這首歌的歌名般-don't look back in anger

祝願新的一年,新春秋各位同志堅持唯物辯證的路線,堅持一個中心,兩個基本點。高舉鄧小平理論及三個代表的偉大旗幟勝利建設社會主義新農村、構建社會主義和諧社會!!鼓足幹勁力爭上游,建設三自一包文化社會!!

評點2007/1/20最緊要{正}字,兼談海外中文

今晚的最緊要{正}字,一位教授(記不起名字)居然把「常常」念成「長長」。在國語是對的(cháng),可是查了粵語審音配詞字庫沒有這個讀音,是矯枉過正了嗎?他又把「舌」念成「薛」(sit3),粵語審音配詞字庫判為「異讀字」,何文匯派是念「蝕」(sit6)的。可是他念喜「鵲」又取何派的「卓」不取「雀」,沒有點兒consistency,雖然我也是部分取何派部分從俗。

節目中把「流水淙淙」的「淙」念成「從」(cung4),取了何派的讀音。可是粵語審音配詞字庫也取了「中」(zung4)的異讀,黃志淙就取這個音。DJ蘇施黃原名劉高琮,我不會念琮字。審音字庫判音從,但她本人怎麼念不知。審音字庫果然有用,我曾提出「高麗」怎麼念,審音字庫判讀如字。雖然有人主張粵音當念離,放心了。

不說不知,陳奕迅居然念錯字!節目提到他在歌曲天下無雙中把「難行日子不削我對生命眷戀」的「削」念成「肖」,一直都沒有留意!多年前我在Page One見過陳奕迅,還取得他的簽名。

要是你到過加拿大,你會發現當地的報章甚至電視電台廣播常常出現「A街夾B街」(A街和B街的交界)的說法。在正規的中文甚至現在香港的粵語沒有這樣的說法,是不是「語言活化石」(很多以前的華人到了加拿大保留了當時的說法)?待考。當地的中文把首都渥太華說成「渥京」(雖然「渥」的粵音當地有爭議),城市新西敏(New Westminster)說成「二埠」倒是當地特有用語。美國華埠有很多「孖結」(market),這種說法香港就沒有。他們倒念準了"market"的英語正音"MAR-kit",香港人念成"MAR-ket",有一個漫畫專欄甚至叫「孖屐亭」(Marketing的譯音)。

國語要破讀,廣東話就要跟嗎?

談到粵語正音,大部份人針對的是矯枉過正的問題。可是大家可有留意,有些主張的「正音」是受了內地普通話的影響。那就是在國語有些字須破讀,在廣東話是不是也要跟隨?

山東地名「濟南」、「濟寧」的濟國語必須念成Jĭ’nán、Jĭ’níng(注意,如看不到聲調符號請出聲),不念「經濟」(jìngjì)的「濟」音,這是我大專時上普通話課知道的。一直以來我從未聞廣東話須變讀,可是一次在無線午間新聞卻聽到報導員念成「仔」(濟濟一堂的濟音)南,我疑惑了。查粵語審音配詞字庫,「濟南」要念「仔」南。粵語審音配詞字庫有時會指出某音是「異讀字」,如「閩」以「敏」為主音,何文匯派主張的「文」音為「異讀字」。可是「濟南」卻沒有這麼標,一般人卻念如字,這是什麼道理?天台山和台州也有人主張念天「胎」山和「胎」州,因為內地普通話念Tiāntāi和Tāizhōu,台灣則判為「舊讀」。

韓國姓氏「朴」怎麼念?我一直都念「樸」正熙,在韓國旅遊聽到操國語的台籍導遊也念Pŭ Zhèngxī,可是在中國內地是要念Piáo的。結果當韓劇「天橋風雲」在亞視播映時,角色「朴秀兒」就被配音員念成「嫖」秀兒,好不難聽。雖然「任賢齊」我會念成「淫」賢齊(國語是Rén Xiánqí),可是「嫖」正熙我接受不了。我認為「朴」該念「樸」,因為韓語是Bak(一般拼成Park)。

「朝鮮」怎麼念?有讀者投書都市日報的潘國森,潘引史記的「索隱」云:「朝音潮,直驕反,鮮音仙」,並謂之「鐵證如山」。可是現在內地是念Cháoxiǎn的,台灣的國語辭典則標了Cháoxiān和Zhāoxiān兩音。潘氏沒有解釋史記為什麼要念「潮」(Cháo),可是照朝鮮本來的意思又似乎該念「招仙」(韓語是Joseon)了。還有,為什麼內地要念Cháoxiǎn呢?那廣東話是不是也要念「潮癬」?

「朝鮮」還好,「高麗」就麻煩了。一般人念如字,可是在國語(兩岸皆是)和古音派卻要念高「離」。在香港沒有人買高「離」參,要是將來統一了要拿這個做國號傳媒就要費周章了

當人間四月天播映時,地名「硤石」念成了「Gip石」;可是在詩遊記,又念回「俠石」。這受了「石硤尾」(Gip,那是很特殊的念法)的影響,「硤石」我還是念「俠石」。

也有些字是廣東話破讀國語是統讀的,那多數是文言文的用字。「千里走單騎」的騎廣東話仍讀「冀」,普通話則統讀為qí。我的立場是普通話既然有標準,就按新華字典和普通話水平測試實施綱要念吧。粵語我就按conventional了,雖然我承認我也跟傳媒走,但有選擇性。我不接受某些學者主張的「粵字」,按conventional算了。

談一談最緊要{正}字,孟子曰:「盡信書,則不如無書。吾於武成,取二三策而已矣。」雖然這個節目很多爭議,我覺得還是覺得有二三策可取。錯別字的辨正(如:渾渾噩噩)和簡體字的欄目甚佳,它其實沒有「推銷」簡體字。只是內地既然推行簡化漢字,讓港人認識一下也無可厚非。

當卡夫卡遇上正音正字

左兄在之前的一篇《生命程式的可憐蟲》中提到倪匡的小說短篇《規律》提到:「深感人生在世不外乎是不斷重覆單調乏味的工作/生活循環,便了結這可悲的生命」,這令我想起安部公房的《沙女》,書中描述一昆蟲家與一女人困在沙漠的一間屋裏,每天就不停地要重覆把外面吹入來的沙鏟出屋外,小說在結尾提出了一個問題,究竟存活是為了鏟沙還是因為鏟沙而能夠生存下去。因此日復日不停像永刼輪迴般過日子,感覺真的很無聊。而安部公房的沙女卻有一個譜系,如果我們溯源上來,其源頭可能是卡夫卡,這一系統一脈相承。

新春秋上有一僧一道,這真令我想起紅樓夢的一僧一道撚化賈寶玉,本以為入新春秋就如入太虛幻境,殊不知近幾日卻出了新春秋最出名的一場戰役「倉L大戰」,好像看「爭霸」一樣。我希望今次嘗試用另一個視角出發,探討下正字正音。(當然可能這個題目各位讀者都已經膩了)

卡夫卡,他給我的感覺很像一異形,有一對尖尖的兜風耳,卡夫卡總給一種內斂,兼且有點精神緊張(神經質)的人,因此我總常常覺得卡夫卡的小說總是在反映著他自身。我記得卡夫卡日記中,好像寫過:「德國向俄國宣戰,下午去了學校游泳」,就是這種事不關己的冷漠,很能表現出現代人異化的情景。「我們如果拿《蛻變》來和卡夫卡的性格相對照,就可以發現許多不謀而合之處他和家人的格格不入,幾乎就是葛勒格的翻版。在父親眼中,他只是一個會寫稿的廢物。白天在保險局工作的他,只能利用夜晚在狹隘的寓宅內寫作。偏偏他的房間正是全屋的噪音大本營,父母和三個妹妹各自發出高分貝的噪音,而他卻毫無置喙的餘地,也根本無法專心寫作。他所想的只是如何和世界隔離或是想像自己變成一隻甲蟲以便躲藏起來或是迅速地逃開。在眾人面前,卡夫卡永遠扮演一個噤聲和絕對服從的角色,而不會抗議或者,只是在內心或文字間作最軟弱無聲的自我調侃。」(www.ck.tp.edu.tw/online/teenager/106/kfk.html)

其實我明白L君該文的用意在那裏,其實福柯本身的考古方法就是要研究嚴肅語言(話語)與其他語言間關係的規律性,而避免捲入對話語「內部意義」進行討論。這福柯稱之為一種「純粹描述」的方法。這種方法能不糾纏于歷史文獻的真偽鑒定上,只點出該話語出現究竟意味著甚麼?(以我的理解是這樣)。不過有點我不明白Lestsariel在留言中提到「於是1+1=2這簡單的數學知識只有在理解這種名為阿拉伯數字的意符的人眼中才有對錯值,對於非洲某原始部落的人來說,它根本就構成不了甚麼知識。」,我認為當然,在阿拉伯數目字這點上對非州某個部落構成不了甚麼知識,但我認為就算非洲部落使用另一種符碼,甚至只是用手指或用某些工具,終終他們在某種意義上仍會與我們用阿拉伯數目字所計算出來的結果一樣,我覺得這點牽涉不到任何權力的建構,而只不過是人對一種自然的規律本身的感悟。不過當然意義並非是福柯要探討的東西,在福柯的考古學裏,意義應該被括出。這樣到最後只能變成倉L兩位高手在不同的層面、判斷上講著自己的理解,其實勞思光先生在文化哲學演講錄內已經講得很清楚,這是一種代換的謬誤,即是將一種理論或事情的內含品質(IMMANENT

PROPERTY)看作是一個發生歷程,即是說這個埋論是否成立,這句話是真是假,是屬于內含品質的問題,而假若問這句是是怎樣發生,在甚麼條件下發生,這便屬于發生歷程的問題,前者是倉海君對白頭佬理論能否成立的方法,後者是屬于福柯式的論述方法,因此最後便只能自說自話了。

「卡夫卡」在捷克語中是「寒鴉」的意思,卡夫卡父親的舖子即以寒鴉來作店徽。(維基如是說),然卡夫卡在1911年寫的一則日記談到他自己的名字的意思:「我的名字叫卡夫卡Kafka,這是希伯來語,他的意思是穴鳥。」

或者我們可以從社會語言學的視角出發,首先是代碼(code)的概念,代碼是Bernstein提出的概念,他把語言代碼分作完備代碼及局限代碼,而M.A.K.

Halliday在Language as Social Semiotic : The Social

Interpretation of Language and Meeting中對局限代碼的闡釋為某些人看作是非標準的因而應該受到歧視的社會方言。而在學校裏的教師、課本以及整個教育體系都排斥這種代碼。產生的結果是,使用這些代碼的兒童感到,如果要逃避教師的懲罰以及同學的歧視,最終融入所處的社會環境而不遭淘汰,就必須並使用「完備代碼」。事實上,選擇甚麼樣的代碼不是一個單純的語言問題,它牽涉到兒童是否願意經歷一種新的社會化過程,也就是說,兒童上學讀書就等于重新了解另一種社會並接受另一種的文化模式。恰恰Bernstein認為中產階級的子女能接觸到兩種代碼,但草根階層卻只能接觸局限代碼。(參朱永生《Language

as Social Semiotic : The Social Interpretation of Language and Meeting》導讀),可見我們現在談的正字正音中,白頭何正是要用完備代碼壓迫局限代碼,如果兒童上學讀書而不接受完備碼則只能遭到排斥,另如「高低語言」的概念,Charles

Ferguson (1959)算是第一個有系統性地論說diglossia

概念的社會語言學家。「高語言」通常有較高的名聲和文學傳統,享用較多體制內的資源,而且會用於正式場合。相形之下,「低語言」通常會被看不起,用於非正式及私人場合。因此方言容易成為「高低語言現象」(diglossia)中的低語言。低語言常給人粗俗、沒水準的印象,因較不受重視所以不在正式場合使用,也因此容易讓人覺得即使消失了也無所謂。(參蔣為文《從漢字文化圈看語言文字與國家認同之關係》),因此我們常說的文讀便是高語言,白讀便是低語言,而我們的低語言亦常遭到漠視及排斥。而亦可見Lestsariel對正音運動表述為一種去草根化的行動亦不無道理。

昆德拉《小說的藝術》中這樣評會卡夫卡:「小說不研究現實,而是研究存在。存在並不是已經發生的,存在是人的可能的場所,是一切人可以成為的,一切人所能夠的。小說家發現人們這種或那種可能,畫出『存在的圖』。……在卡夫卡那裏,所有這些都是明確的:卡夫卡的世界與任何人所經歷的世界都不像,它是人的世界的一個極端的未實現的可能。當然這個可能是我們的真實世界背後隱隱出現的,它好像預兆我們的未來。因此,人們在談卡夫卡的預言維度。但是,即便他的小說沒有任何預言性的東西,它們也並不失去自己的價值,因為那些小說抓住了存在的一種可能(人與他的世界的可能),並因此讓我們看見了我們是甚麼,我們能夠幹甚麼。」希朗肖在他的文學空間中提到:「他是一個迅捷的天才,能用幾筆點出要害。然而,他卻越來越要求自己細緻再細緻,緩慢地接近,詳盡而準確(甚至在描述他自己的夢幻中),若無這些,從實在中逐出自己的人便注定很快地墜入雲霧之中和近于異想天開。在這種喪失的奇異和不安全中,越是在外部遭損害,就越當求助于嚴謹,一絲不苟和準確的精神,通過形像的多樣性,通過形像的確定、不顯眼的外表和形象的用強力加以保持連貫性做到對不在場的在場。某位屬于實在的人無需眾多的細節,這些細節,我們知道,也根本不符合現實形像的外觀。但是,屬于無限和遙遠的深度,屬于過度的不幸的人,不錯,這樣的人是命定要超出度量的,並去求一種無憾,無差錯,無不協調的連貫性。」我想,以九型人格分類之,卡夫卡應該是屬于第五型-觀察者型,而以四色人格分之,則卡夫卡應該屬于藍人。一個對事物保持高度的觸角,又與世界保持一距離,才能寫就一種有預言維度的小說。

又或者我們用一些香港所謂的文字、音韻學專家對正音正字的看法如何,首先是張雙慶教授:「張雙慶則指出某些懶音可能是語音演變的過程。如果只是單純讀錯字便理應改正,但如果是語音自然發展而引致的變音,便是十分正常。就語音學的角度看就應著重於研究其變化原因,而非單純正音。他更笑言,若語音沒有變化,他便會『沒得做』了。」(節錄自維基),另外單周堯教授在《粵語審音舉隅》一文中最後亦點出究竟粵語發音應從切還是從眾,他自己也不能斷定。不過就算連正字主持之一的歐陽博士開頭做節目時都常把意思讀作意(詩),到後來才慢慢意(試),意(詩)麤雜混用,到最後才統一官方口徑,但在歐陽博士登在博文優質中國文化研究教育研究計劃中一篇《正音之後》都提到:「沒錯,我知道「妖」的正音讀「腰」,但我總不能向旅行社查詢時,問泰國旅行團有沒有人「腰」觀看。我也知道「大嶼山」的「嶼」,正讀是「罪」,但總不能向的士司機說我要去大「罪」山,除非我多加一句說「我是推廣粵語正音的教師,剛才大「罪」山這個「罪」嚇了你一跳,真是罪過罪過!

的確,推廣正音這項有意義的工作如果帶回社會中思考,我們便要問:有否需要在日常生活各個環節中都讀正音?我們日常生活究竟有否需要把「友誼永固」讀作「友『義』永固」,還是繼續用約定俗成的「友『兒』永固」。我認為,在一般家人朋友相聚的場合,衣食住行這些基本環節裏面,我會選讀「友『兒』永固」。如果碰上嚴肅、隆重的場合,如工作面試,大堂講學,「友『義』永固」便用得了。就這樣,古今兩音配合不同場面,管它叫正音俗音還是俗言雅語,判辨標準十分清晰,「誼」讀陽去陽平同樣正確,唸作陰平陰上等其他聲調就大錯特錯,錯對絕不含糊。」(節錄自http://bowen.chi.cuhk.edu.hk/week_topic/Weekly_Topic-View.asp?id=359)

加洛蒂在卡夫卡的小說中歸納出三個重大母題

1. 動物的主題

2. 尋求的主題

3. 未完成的主題

動物的例如有《變形記》中的甲蟲,《為科學院寫的報告》中的猴子,《地洞》的鼹鼠。尋求的有《城堡》、《審判》、《美國》、《木桶騎士》,未完成的有《城堡》、《美國》

其實掬香齋主人提王亭之講的莖字,或者我從另一種詮釋視角切入,首先我舉辜正坤的互構語言文化學的音義同構一項為例:「漢語中音義同構的現象了具與其他語種中的音義同構現象類似的若干特點外,還有其特別突出的性質,即陰陽性質。典型地說來,在大量呈陰陽對立意義或階級意義的漢語字詞群組中,凡意義相對昂揚奮發、時空關係含義指向都呈正向擴張型的字,其讀音都多響亮,厚壯,雙唇發其音時都相對較大;反之,凡意思相對收縮,壓抑,呈負向退降的字,其讀音多沉鈍,拘謹,發音時雙唇開口度相對較少。」(我想這有點像音韻學上的洪細、弇侈吧?),而辜正坤認為用音義同構論解釋音轉現像,可以發現二者常常互相驗證,他舉了一系列的字代表細而長:

脛,細而長的小腿

經,細而長的紡線

徑,細而長的小路

莖,細而長的植物主幹

頸,細而長的脖子

涇,細而長的水流

他認為「音轉學家認為這些字之所以含義相近相通,在于它都發/jing/(廣東話為/ging/,異讀不贅)這個音,這就是音近義通,也就是說,/jing/這個音可用來表示「細而長」之意。當然我們可從實驗語音學的角度看

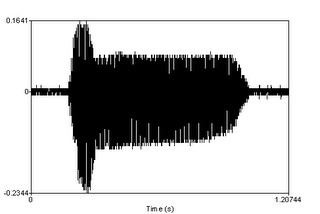

莖讀hang1的聲圖譜如下:

莖讀ging3的聲圖譜如下:

我們可以看到讀hang1的爆炸性比讀ging3為大,如果以音義同構的角度看之hang1應該屬于陽性字,讀ging3應該屬于陰性字,即以乾坤分之亦可,牟宗三解乾為一創生原則,坤為一終成原則,則創生原則應具爆炸性,而終成原則則為其連續性。則第二個的聲圖譜,其語音趨向乃一穩定之發展,則似乎以這個詮釋方法看莖讀ging3應較為合理。

卡夫卡的作品其實亦可體現一後現代的特徵。首先在不確定性原則方面,哈桑將後現代主義概括為一「不確定的內在性」(indetermanence),而卡夫卡的作品中,如以《城堡》為例,主角被召到城堡由于派錯信開始。這正正也體現到就連現實中的卡夫卡自己也常常對事物的不確定,如卡夫卡從來未看過或去過其未婚妻包爾的公寓,據說有很長時間,卡夫卡連包爾的門牌號碼都弄不清楚。《城堡》本身的意象可能只是K所幻想出來也不定,更甚可能就如等待果陀般,果陀可能只是一種象徵物而從未出現過。每個評論家對城堡甚至卡夫卡的詮釋都不一樣,甚至很多都據卡夫卡好友布勞德的詮釋而從猶太教對卡夫卡的影響方面去,不過昆德拉在《被背叛的遺囑》中卻嘲笑布勞德不了解詩,也不了解小說。當然用建異或許也能解釋卡夫卡,德里達認為任何符號的意義都不能最終被確定,而符號所指代的實物卻永遠的不在場,永遠的缺席。即語言符號取的意義決于符號的差異,除此外,還有另外兩層意思,即表示語言的意義必定向外擴散(Differe),語言義的延宕(Deferment),因此德國評論家格哈德.諾伊曼將卡夫卡創作的特徵概括為「倒轉與轉移」,他認為卡夫卡的作品失去了通常的意義的連貫性(即德里達說放棄對中心、主體、地位特殊的意義、本源,乃至絕對的元始的一切指涉意義)「思路一會兒被一種突如其來的否定所打斷,一會兒被一種意義相反的轉折排出自己的軌道,一會兒被納入到一種突然逆轉的基本關係之中。」。卡夫卡作品這種「倒轉與轉移」永遠是滑動的「他永不會僵化,又不會調和,這是因為一他們是從自我演繹出來的,同時又作為無法解決的任務提交給這個自我。對他們,既不能確定為純與自我有關,也不肯定與客體有關(曾艷兵《西方後現代主義文學研究》),另外班雅明《論卡夫卡》一文中提到:「至于大城市居民的體驗,我有許多想法,首先,我想到的是現代市民清楚自己是聽由一架巨大的官僚機擺佈着,這架機器由權威操控着,而這權威即使對于那些它們對要對付的人來說就更模糊不清了。(卡夫卡小說,尤其是《審判》裏的某一層意義與此緊密相關,這是為人熟知的。)」,這種權力建構,不用多說,自然想起福柯啦。

其實如果我們從歷史上看,正音行動並非沒有,其實在中國歷史上有很多時會出于政治力量強制民間跟從政府的語文政策,如清俞正燮的《癸未存稿》便提到:「雍正六年,奉旨以福建、廣東人多不諳官話,著地方官訓導,廷臣議以八年為限,舉人、生員、貢、監、童生不諳官話者,不准送試。」又「嘉慶十一年奉旨:上書房行走者,粵東口音,於授讀不甚相宜。謹按:《詩》、《書》執禮,孔子皆用雅言,不用齊、魯音,而經史多有方言,學者貴知之;然必立一雅言為準,而後方言可附類而通也。」不過這是想以官話壓迫其他方言,以官話為正音,但很明顯這對送試要投考的人也許有用,但對於普通平民百姓,則作用不大。就算是後來有投考的梁啟超,他的官話也一樣夾雜很重的廣東音(孫中山先生更甚)。

可以看見這裏眾聲喧嘩(巴赫金語),又或者是牟宗三用絜矩之道來說明的對列格局(政道與治道)又好,甚至是和而不同都好,又或者倉海君最初,所想的群魔亂舞,那更好。可能拯救任盈盈與城堡一樣,只是一個追尋的目標又或者是象徵,因此希望在拯救當中,能有更加多的三山五嶽的人加入,就算唔寫,當掛名做個燈籠仔都好。

- 卡夫卡常抱怨時間太少,要寫的太多,我相信這也是很多寫作人的抱怨

那末莖的發音應是:

談談我對於正音正字的兩點意見

長話短說,所謂"正音正字"的問題其實和文化研究一點也不沾邊,請不要引開大家的注意力。只有兩點"技術性問題"是值得注意:

一、教人正音的博士只懂反切和平仄,見過的韻書可能只有廣韻,他是徹頭徹尾的不懂音韻學。在利用廣韻上面的反切時犯錯是不足為怪的。這種十萬人中也無一人懂的學問,我是不會深責於他的。我唯一深責於他的是為什麼這麼多年還不花點時間學懂音韻學而仍舊四處喧嚷要正他人的發音。在音韻學方面你若要找權威,我建議你讀王力的著作,不要找錯了人。

二、一個古時候用漢語的人固然可以造一個字表示一個"語",而另一個異時異地用漢語的人,只要他遵循一般的造字條例的話,其實也可以另造一個字表示同一個"語",這原是無可厚非的;所以,你不能硬說古書上面找到的就對,今人寫的就不對。例如說形聲字罷,一邊是形符,一邊是聲符,兩相結合成一個形聲字,這是一個造字條例。所謂的正字其實九成以上都只不過是個形聲字,用一個古人造的形聲字反對一個今人造的形聲字,我不見得這會令大家的中文水準上升多少。假使你喜歡考證一個"語"古代的寫法,我是十分的贊成的,而且也有興趣看看;但不要說這就是正字,頂多只能說這是個古字;世上是無所謂正字不正字的。這是懂不懂文字學的問題。

其實我不反對有人出面教人寫和讀,但是要有一定的專業水準;我也希望大家的中文水平與日俱增,但方法不是推廣所謂的"正音正字",而是多讀點好的古書。我相信真正懂語言學、文字學的人是會同意我的見解的。

吾言我字

在眾多篇正字的文章中﹐我也不敢發表什麼評論﹐一來既不多懂﹐二來也不大覺得有興趣。言語最基本的目的就是傳情達意﹐如果生硬把字改寫改音﹐只會混亂語言。去考究一下本來不是壞事﹐去混淆公眾字詞﹑韻彙﹑溝通則有嫌矯枉過正。我前兩年回港就試過原全聽不懂新聞報導員當時在說什麼﹐連語言的基本function也發揮不到﹐所以呢﹐我看那些所謂正音還是不需要的。「子曰:“辭達而已矣。”」《論語‧衛靈公》話說清楚就可以了。

要解釋當中道理﹐我則可以說個少年時的故事: 話說自己九七年‧夏﹐有夜百無聊賴﹐走到旺角廟街﹐求不得有個看相了叫我過去﹐心內暗喜正好打發時間﹐卻顯著遲疑的眼神﹐像被他勸服的才走了過去。都差不多十年了﹐當中詳細對話當然不記得﹐不過我記得一行埋去我就話無錢﹐問我做盛行我就叫佢估﹐他要我名字我就潦草書﹐說到姓名學我就扯到易經﹐東拉西扯耍了差不多一個鐘﹐到最後那個約四﹑五十的漢子也無我咁好氣投降: "喂! 大佬﹐都係搵兩啖飯食嗟。" 我結果也拿出三﹑四十蚊打完場﹐實在平過我打機(香港的街機常set 去hardest level, 我玩RPG 還可﹐當年打街霸﹐雷電一類就真係輸得慘)。

「質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然后君子。」《論語‧雍也》。究竟質和文﹐文和質如何才算平衡﹐我相信也難以找出一定標準。看看粵語正音推廣協會架構一大堆先生﹑校長﹑律師﹑會計﹐我看其實正字正音為次﹐製造文化噪音呃兩啖飯食為主。為什麼有些字改﹐有些字不改﹐訂立不少雙重標準? 因為本來著眼點就從不在字上﹐只不過要做出關注﹐引起輿論﹐在商業角度﹐正反雙方其實也達到目的﹐各有各賣書做節目﹐話唔埋其實兩方也在串通(這樣想又像過於陰謀論了。)﹐什麼環保﹑禁煙﹐隨了少數關注民生的人﹐很多聲音也是乘機﹑附和。熱血青年﹐莘莘學子也樂於作這局中棋子﹐花掉光陰在研究無關痛癢的一兩隻字點讀法。想起舊年七月見過幾句寫給沙士比亞研究者的戲言﹐在此怕亦能發揮異曲同工之妙:"Of course, it's a great fun to sit around and argue for hours over which 16th century luminary might have written Shakespeare's plays and why, detailing your arguments with extensive citations, semantic analysis and complex anagrams. Indeed, it's hard to imagine what could be funner! Sure, you might be missing out on great sex, great food, sunshine and exercise, but you can rest easy knowing you've wasted years of your life trying to prove a premise that's probably wrong and really not all that important anyway." 人﹐就是容易痴迷﹐沒得說什麼對錯﹐也不重要﹐只是活於不同程度的執著中。

正音遊戲︰「說廣東語」的話語權

某電視節目引某白頭何君及某大學某系某些權威的話語提倡所謂的正音正字說,然後某些博學多聞的君子就引經據典說這些權威都不過在吹水,引申談到這場正音正字運動的必要性等等。我不是語言學的權威,也沒有讀過甚麼中國的經典。我用的是另一個角度,談的就是「說廣東語」的權力問題。

在殖民地時代,廣東語是方言,是不能錄於筆墨的語言。於是我們儘管有大大個「屌」字,卻放著不用去另造一個「門小」的字。那個時代,英語才是主流語言,代表著權力。能夠寫和說好的英語就代表著有一定的社會地位。這是一個非常肯定的事實。而另一方面,五六十年代的中國知識份子運用的也不是廣東語,他們用以建構揚名海外的新儒家系統的是國語。於是「Kant」不曾叫奸得而是叫康德,「Pottinger」是璞鼎查。廣東話表徵的並不是(西方)政府或者(中方)文化傳統,而是一種土著文化。那時的流亡學人都當自己是「客居」香港而已,這是一個誰都不能否認的事實。

如果我們接受語言與思維結構及身份認同之間的關係,那我們也就不難解釋廣東話的興起。由六十年代末七十年代初的粵語市井逗趣歌,到七十年代末許冠傑的鐵塔凌雲和八十年代無線電視劇經典主題曲,我們看見的是作為香港人的身份認同語言︰廣東話,開始進入並主導我們的生活。我們不再怎樣看邵氏的國語片,不哼黃梅調,而去看家變、季節,唱著「變幻才是永恆」。甚至我們只消比對一下金庸的初版和第二版的射雕英雄傳,也看出那種由「列位看倌」的生硬傳統北京式章回小說,變到頗地道、香港的語言、寫法、表現方式。這些證據所表明的,就是透過廣東話,一種有異於東方傳統和西方官僚的「香港文化」正在成形,而成形的過程又是和廣東話的興起有著莫大的關係。

於是我們每個人都會說廣東話,我們都有著建構、豐富廣東話內涵的話語權。我們不再「識女仔」或者「追女仔」,而是「媾」女。這個「媾」字初時止於口語,不能錄於筆墨,我們香港人成功的創造了這個口語。然而這還不夠,拍電影的字幕組很負責任的把「溝」推廣到大眾之中。於是我們不單口說「溝女」,也手寫「溝女」,這種「溝」所帶有的某種流氓無賴的花花公子氣,也是「追女仔」之中沒有的。我們建構出這種文化之後還不夠,我們甚至要造字,於是把「溝女」理所當然的寫作「媾」,這下我們成功的創造了一種香港獨有的大眾文化。當政府還是用英語書寫文談的殖民政府,當學界還是強烈的區分起「的」和「底」的意思,香港人就在建立一種用廣東話言說和用廣東式中文書寫的大眾文化。如此,我們經過了八十年代,九十年代。

九七回歸沒有讓我們得以置身於中國傳統之中,在九十年代出產的電影文本都在述說我們香港人和大陸的「他者」之間的差異。我們和中國傳統顯然的脫了軌。於是香港就保留了一套殖民地式的官僚制度︰英式中文和各種英語實用文。而學界,當老一輩客居香港的反共學者相繼謝世,八十年代改革後的中國訓練的一批不會整天大叫馬列毛主義唯心辯證法的學者相繼出現,台灣也不是沒有反共的學者,然而他們的共同語言卻總不曾是廣東話。我們的語言令我們仍然是一個他者,外於傳統的,本土的香港人。

於是為了使廣東語回歸到中國的傳統中,為了使「香港人知道自己是中國人」,廣東語開始被正音正字化。彷彿我們只消抱著廣韻說正音,拿著辭書寫正字,我們就得以繼承中國的文化,安心的去當一個中國人。他們要香港用的語言回到古中國,為的不是令我們的書寫統一,而是為了令香港文化成為中華文化的一部份。也許,終有一天他們會找到司馬相如媾女的證據也不定。

在另一方面來看,他們卻是透過學術的權威去攫取香港的代表權。如果香港文化的代表就是廣東話,在以往,代表香港文化的就是王晶,就是黃霑,就是一群「沒有雅俗分界」的香港人。然而現在我們要排斥那種文化了,儘管我們懷舊,我們卻是懷我們想像中的舊。精裝追女仔中的車房仔式香港人,慢慢被妙手仁心中的Paul取代。香港人偶爾會回到茶餐廳吃菠蘿油,然而還是Delifrance的面包最合心意。我們發現,香港文化正在被中產化。香港人中產化了,開始看不起人了,也受不了自己的文化是粗鄙的,是口語的。於是他們就要把這些「錯字白字」、「錯讀」的習慣去掉。他們要令香港人知道「我們實在不會說廣東話」。香港人不會說廣東話,廣東話的發言權在他們的手中。於是他們就可以肆意打扮改裝香港文化,適當的懷一點他們眼中可以接受的舊,然後揚棄他們眼中不能接受的七十年代,邁向美好的新文化紀元去。

按︰我沒有說這種正音正字的遊戲是對與錯。雙方也都有某種文獻上的理據去辯是非,我實在不希望也插到這些丟書包玩理據的學術遊戲當中。學術討論也不過是場遊戲,而如果要我說點「在這場遊戲之中我看到甚麼」的話,大概就是以上那種文化話語權的爭奪把戲吧了。我也不是說兩方面都不對,那種「各打五十大板」的「客觀持平」事也輪不到我做。「爭奪話語權」沒有褒貶的意義,我個人還是比較福柯式的,認為學術討論根本就沒有甚麼絕對的對與錯。所有論述都不可能忽略到其背後的權力機制中,那不代表這些論述都是「錯」的,因為也許本來就沒有「對」的論述。

最緊要正字,錯字未必關你事

這個多禮拜首領放大假,那末抨擊《最緊要正字》此等艱鉅任務便只好由不才來做了。

上星期看了《最緊要正字》,那位歐陽博士云麻雀的麻不應寫作蔴,但我立即生疑,在我印像之中,蔴一向都只是俗字,何以會變成錯字呢?

如:清‧黃六鴻《福惠全書‧保甲部‧防救失火》:「蔴搭一枝,火鉤一杆」蔴搭又通作麻搭,是一種舊時救火器。

另《辭海》:「蔴,麻俗字,今市肆,凡芝麻、麻油等麻字,多作蔴。」

而《彙音寶鑑》收麻蔴二字,《增廣字學舉隅》同樣有收麻蔴二字,可見麻蔴二字相通

而現今的《商務標準漢語字典》亦把蔴作麻的俗字,不知為何中大那位歐陽博士把俗字當成了錯字?

這就好比把屎、呌、鷄字等字當成錯字,一定要用正寫如 、叫、雞,那末簡體字很多都由俗字而來,何以中大那幫講師仔又要如此落力在節目中推銷簡體字呢?真令人大惑不解耶。

、叫、雞,那末簡體字很多都由俗字而來,何以中大那幫講師仔又要如此落力在節目中推銷簡體字呢?真令人大惑不解耶。

另外今晚的《最緊要正字》,何博士似乎很喜歡或者一定要人將抨擊讀作烹(paang1)擊,而讀平(ping4)擊好像是錯的(不信大家可找找何博士以前為港台宣傳正音的節目如何說)

何博士舉了說文曰撣也,廣韻為普耕切,似乎這樣切就可讀作烹字無誤,但我們再追問下去,這樣用今音反切,就有點問題了。

其實說文除了撣也,後面還有从手平聲。何博士為何略此不提呢?雖然說文標作普耕切,但讓我們來看看耕韻是否在今粵語中一定讀作an的呢?

耕在今粵戲中屬撐棚韻

撐棚韻中的上平聲字太致可分作以下這幾個韻部分佈:

撑、更、坑 庚韻

耕、罌 耕韻

梗攝

框 陽韻

宕攝

但另有些梗攝字則歸入英明韻,如:

聲 清韻

星 青韻

兵、平 庚韻

梗攝

好啦,看到這裏,似乎抨讀烹還是合理,但我在舉一些耕韻的字便會明白

如:嫇、鸚、櫻、莖、怦、綪、丁、凈、儜、嬣、拼、湞、俓,這些全都是耕韻的字,全部在今粵語中都讀ing收音。

其實依《廣韻》庚耕清可同用

我就以耕韻中的代表字耕考察一下唐詩及宋詩中的押韻情況,首先以唐詩為例:

張九齡《巡屬縣道中作》:

……

矧逢陽節獻,默聽時禽鳴。

跡與素心別,感從幽思盈。

流芳日不待,夙志蹇無成。

知命且何欲,所圖唯退耕。

華簪極身泰,衰鬢慚木榮。

苟得不可遂,吾其謝世嬰。

我只截取後面,可見耕字與鳴、盈、成、榮、嬰同為韻(庚、清、耕互用)

又朱仲晦《答王無功問故園》:

……

竹從去年移,梅是今年榮。

渠水經夏響,石苔終歲青。

院果早晚熟,林花先後明。

語罷相嘆息,浩然起深情。

歸哉且五斗,餉子東皋耕。

榮、青、明、情、耕互相為韻(庚、青、清、耕互用)

李頎《奉送漪叔遊潁川兼謁淮陽太守》:

罷吏今何適,辭家方獨行。

嵩陽入歸夢,潁水半前程。

聞道淮陽守,東南臥理清。

郡齋觀政日,人馬望鄉情。

疊嶺雪初霽,寒砧霜後鳴。

臨川嗟拜手,寂寞事躬耕。

行、程、清、情、鳴、耕

趙冬曦《陪張燕公行郡竹籬》:

良臣乃國寶,麾守去承明。

外戶人無閉,浮江獸已行。

隨來晉盜逸,民化蜀風清。

郛郭從彝典,州閭荷德聲。

小人投天涯,流落巴丘城。

所賴中和作,優游鑿與耕。

明、行、清、聲、城、耕

王維《贈房盧氏琯》:

……

浮人日已歸,但坐事農耕。

桑榆鬱相望,邑里多雞鳴。

秋山一何淨,蒼翠臨寒城。

視事兼偃臥,對書不簪纓。

蕭條人吏疏,鳥雀下空庭。

鄙夫心所尚,晚節異平生。

將從海岳居,守靜解天刑。

或可累安邑,茅茨君試營。

耕、鳴、城、纓、庭、生、刑

李白《獻從叔當塗宰陽冰》:

……

宰邑艱難時,浮雲空古城。

居人若薙草,掃地無纖莖。

惠澤及飛走,農夫盡歸耕。

廣漢水萬里,長流玉琴聲。

雅頌播吳越,還如泰階平。

……

城、莖、耕、聲、平

李白《贈閭丘宿松》:

……

掃地物莽然,秋來百草生。

飛鳥還舊巢,遷人返躬耕。

何慚宓子賤,不減陶淵明。

吾知千載後,卻掩二賢名。

生、耕、明、名

韋應物《山耕叟》:

蕭蕭垂白髮,默默詎知情。

獨放寒林燒,多尋虎跡行。

暮歸何處宿,來此空山耕。

情、行、耕

杜甫《羌村‧三首之三》:

……

苦辭酒味薄,黍地無人耕。

兵革既未息,兒童盡東征。

請為父老歌,艱難愧深情。

歌罷仰天歎,四座淚縱橫。

耕、征、情、橫

杜甫《戲作俳諧體遣悶,二首之二》:

畬田費火聲,亦作畬田費火耕

另宋詩方面:

笵成大《次韻溫伯謀歸》:

官路驅馳易折肱,官曹隨處是愁城。

隨風片葉鄉心動,過雨千峰病眼明。

一臠何須嘗世味,寸田久已廢吾耕。

羨君早作歸歟計,屈指從今幾合并。

城、明、耕、并

陸游《觀村童戲溪上》:

曉從北郭過西城,十里沙堤似席平。

澹日向人供帽影,微風傍馬助鞭聲。

歡情寂寂隨年減,俗事紛紛逐日生。

到處每求佳水竹,晚途牢落念歸耕。

城、平、聲、減、生、耕

陸游《新晴》:

雨斷歸雲急,沙乾步屧輕。

風花嬌作態,野水細無聲。

社酒家家醉,春蕪處處耕。

今朝公事少,一笑賦新晴。

輕、聲、耕、晴

蘇軾《贈葛葦》

竹椽茅屋半摧傾,肯向蜂窠寄此生。

長恐波頭卷室去,欲將船尾載君行。

小詩試擬孟東野,大草閑臨張伯英。

消遣百年須底物,故應憐我不歸耕。

生、行、英、耕

蘇軾《留別蹇道士拱辰》

……

笑指北山雲,訶我不歸耕。

仙人漢陰馬,微服方地行。

咫尺不往見,煩子通姓名。

願持空手去,獨控橫江鯨。

耕、行、名、鯨

黃庭堅《次韻師厚五月十六日視田悼李彥深(彥深去年五月十三日與之遊西郊)》

……

念昔讀書客,遠人遺世情。

南畝道觀餉,西郊留勸耕。

共遊如昨日,笑語絕平生。

此士今已矣,賓延無老成。

猶倚謝安石,深心撫嫠惸。

情、耕、生、成、惸

而另外宋詞庚耕清青蒸登互相為韻,同為平水韻第十一部平聲。

以抨字為例,王子容的《滿庭芳‧壽京尹》:「臺袞籌邊,京師蒙福,兩淮談笑塵清。正銗筩無訟,桴鼓亦稀鳴。閱武分弓角射,催春事、親勸農耕。何須付,尋花問柳,小隊出郊坰。 功名。今已就,九重近天,好去辭榮。算人間極貴,何似長生。刺占梅山日月,觀二妙,玉紋抨。休辭醉,洛陽花信,香到露華亭。」,其中抨字便與耕、清、鳴、坰、名、榮、生、亭等字入韻。

我想唐宋詩詞引這麼多也應該夠了。

另以下是據簡宗悟《唐代賦體雜文研究》一文中對庚、耕、清、青等諸韻的互用的歸納所作的引用:

以盧照鄰《對蜀父老問》為例,內文中的庭字、平字、行字便互相為韻(庚青合用)

《悲人生》的名爭生營行精清明生(庚耕清同用)

《悲才難》的精冥爭明精(青庚耕清合用)

《粵若》的成驚名傾橫輕 (耕庚清同用)

又例如韓愈《進學解》的精明成(庚耕清同用),明行陵 (庚耕蒸同用)

《送窮文》的聽聲嚶頸明 (庚耕清青合用),耕名從靈 (耕青鍾合用)

岑參《招北客文》的砰溟 (耕青合用)

柳宗元《哀溺文并序》的生榮盈氓更 (庚耕清同用)

另外,中大自己本身的粵語審音配詞字庫,似乎都收ping1為正讀,反而將paang1收為異讀。

雖然我在這並不是想說抨擊一定要非讀平擊不可,但我想指出的是也並非一定要讀烹擊,所以希望何博士不要以一本廣韻走天下,強迫所有人一定要跟他的粵語正音。我想大家去借本何博士教人卜卦的書仔比何博士教人正音的書仔的準確度,應該會更高吧?

----------------------------------------------------

ps.不知何解兩篇佳文離奇失蹤了,是新春秋有鬼,還是巧合兩位作者一齊刪了?此可真零六年最後一樁新春秋懸案矣。

執首領口水尾

看了倉海君一文,等我又來個執人口水尾,雖然我沒看那集最緊要正字,但根據倉海君首領的講法,執牛耳當然不是「古人會盟時,由主盟者執牛耳」。我舉多幾個例證如下:

清阮元‧十三經注絮‧左傳哀公十七年‧疏:「是盟小國執牛耳。尸猶主也。小國主盟,故使執牛耳也。」又「執牛耳是小國尸盟者也。若以歃血,則大國在先」,另有定公八年:「為盟主,不知盟禮,當令小國執牛耳△(阮挍:「當今小國執牛耳」,宋本、監本、毛本「今」作「令」,是也。),而自使其臣執之」。另外根據《三國志集解》引沈欽韓等人的說法,古代執牛耳者不一定是實力最強大的盟主,而有可能是小國的大夫「尸盟」。

除了倉海君所舉之《春秋左傳正義》、楊伯峻《春秋左傳注》、吳靜安《春秋左氏傳舊注疏證續》等。另據日人竹添光泓之《左傳會箋》中定公八年箋曰:「司割耳取血之事,是卑者之職。故凡諸侯盟,必使小國執牛耳而大國涖之……襄二十七年、哀十七年,皆是以小國執牛耳,後人不察,猶以執牛耳為主盟之稱,誤也。盟法詳隱元年」竹添光泓為清末時人,但同為清末時的黃以周的《儆季雜著》禮三‧執牛耳中卻言:「尸盟執牛耳,盟主之事也,小國不與事。」,不知黃以周語出何故?

我認為尸盟應通司盟,蓋倉海君引杜注曰尸為:「主辦具」,而據周禮‧秋官‧司寇曰司盟為:「司盟掌盟載之法,凡邦國有疑會同,則掌其盟約之載,及其禮儀。」,其司職頗類近,而據辭海的解釋:「司盟者即尸盟者」。而司盟在周禮中附屬于司寇下,其級別為下士,而司寇則在大多諸侯國中均設有此職,為司空、司馬及司徒之下,為卿或士大夫,由此亦可證尸盟原本並非甚麼的盟主。又春秋時楚國有莫敖一職,有總領政事、軍事,有率兵出征,主持會盟等大權,不過自莊公四年後便不常設,可見尸盟(執牛耳)不一定由盟主所做。

然後人可能由于混淆了,以為執牛耳為盟主之事,及後引伸為在某方面居領導地位。

如:

明‧黃宗羲《姜山啟彭山詩稿序》:「太倉(張溥)之執牛耳,海內無不受其牢籠。」

明‧張煌言《複盧牧舟司馬若騰書》:「倘老祖台肯執耳齊盟,則元老臨戎,軍聲克振。」

清‧陳田《明詩紀事戊籤‧楊慎》:「前後七子執盟騷壇,海內附和,翕翕成風。」

清‧孔尚任‧桃花扇‧第四齣:「論文采,天仙吏,謫人間。好教執牛耳,主騷壇。」

因此執牛耳解作在某方面有領導地位只可以算是一種約定俗成的用法。當然我們也無需刻意去糾正,但也希望有關單位多用點心機查書。

而有錯當然要認,蓋之前我的一篇正字的話語霸權,言查遍《粵中見聞》、《粵會賦》、《南越筆記》、《廣東新語》、甚至《廣州府志》、《番禺縣志》,《南海縣志》又或者詹憲慈的《廣州語本字》都查不出騎呢怪為奇離怪(或作虫另)的出處,怎不知早前上網無聊click click下,發覺孔仲南的《廣東俗語考‧釋形體》的腰下有一註云:「……乖拐一聲之轉。青蛙曰騎籬 。以腰長也。」不知中大是否典出于此?然我知白宛如的廣州方言詞典中亦有收騎呢一詞,不過查過公共圖書館並沒有此書可借,然中大卻有,可惜本人並非甚麼大學生,只能暫表存疑了。不過此解與倉海君之佝僂亦相通,蓋都為腰長而駝背之形為醜。雖然在此仍有疑問,因為上古或中古虞韻或侯韻之詞在今粵語中與騎呢二字並不接近,不過我又想不出更接近之字。不過另一可證的便是如茄字上古中古皆為麻韻,a字韻尾,在今粵劇中屬爹爺韻,工尺譜中為合,下平聲,如蛇斜邪爺耶茄騎等字,而此堆字在上古及中古均多屬歌或麻部(只有騎字例外),而歌、麻、侯等,依高本漢的上古擬音,其韻尾都為a,則二者有否旁轉,叶韻之可能?還請高明指證之。

。以腰長也。」不知中大是否典出于此?然我知白宛如的廣州方言詞典中亦有收騎呢一詞,不過查過公共圖書館並沒有此書可借,然中大卻有,可惜本人並非甚麼大學生,只能暫表存疑了。不過此解與倉海君之佝僂亦相通,蓋都為腰長而駝背之形為醜。雖然在此仍有疑問,因為上古或中古虞韻或侯韻之詞在今粵語中與騎呢二字並不接近,不過我又想不出更接近之字。不過另一可證的便是如茄字上古中古皆為麻韻,a字韻尾,在今粵劇中屬爹爺韻,工尺譜中為合,下平聲,如蛇斜邪爺耶茄騎等字,而此堆字在上古及中古均多屬歌或麻部(只有騎字例外),而歌、麻、侯等,依高本漢的上古擬音,其韻尾都為a,則二者有否旁轉,叶韻之可能?還請高明指證之。

不過近來首領罵得最緊要正字多,豬耳菜確有益於首領,蓋豬耳菜有兩種講法(或可能還有其他說法,本人不得而知),如鴨舌草,《江蘇藥材志》載又名香頭草、豬耳菜、鴨嘴菜、馬皮瓜,味苦、性涼。又另外車前子,葉子像豬耳朵,所以又叫它大耳菜或豬耳菜,味甘,性微寒。吃返幾株豬耳菜,可下火也。

首領不執牛耳

今集《最緊要正字》提前了一天播放,反正我已差不多變了「視評人」,索性一不做二不休吧。(事實上,我雖然有好幾個有趣題目可以寫,但現在我的時間只容許我匆匆寫下這篇視評,希望聖誕節可以把其餘腹稿寫出來吧)

據盟禮,牛耳根本不是由盟主(即主盟者、領袖)執的。這古禮一向都受到誤解,後來便積非成是,把「執牛耳」解作「居領導地位」了。節目當然不必「糾正」這種約定俗成的誤用,但基於求真的學術態度,多花五六秒解釋一下也是責任吧?要搞清楚杜預的注(「執牛耳,尸盟者」),有兩個方向:

一.以杜注解杜注,當然,前提是你要知道杜預在其他地方說過什麼,這不能單靠辭典。

1.《左傳.襄公二十七年》:「非歸其尸盟也」(杜預注:「尸,主也。」);「且諸侯盟,小國固必有尸盟者」。(杜預注:「小國主辦具。」)

2.《左傳.定公八年》:「衞人請執牛耳」(杜預注:「盟禮:尊者涖牛耳,主次盟者。」留意,「涖」是「臨視」,不是「執」。)

可見杜預所謂「尸盟」,指負責準備好盟具(是「主辦具」,不是「主盟」),例如執牛耳等;這不是盟主(尊者)做的,而是由小國辦的,所以把「尸盟者」當作盟主或領袖,就好比把「管理員」看成「管理階層」一樣,都是美麗的誤會。

二.讀不明白杜注,何不查一查孔穎達《正義》?《左傳.定公八年.正義》說得最清楚:

盟用牛耳,卑者執之,尊者涖之。

孔疏這句話不是信口開河,而是把《左傳》上述幾個年份的內容比較、綜合而得到的結論,我這兒不詳細論證了。有興趣的讀者,可自己根據以上年份,翻查《春秋左傳正義》、楊伯峻《春秋左傳注》、吳靜安《春秋左氏傳舊注疏證續》等。

總結一句,古人會盟,按盟禮該由小國執牛耳,但可能是杜注說得不夠明白,後人便把執牛耳的尸盟者當成盟主,再引申為領袖,所以按照「正字」的嚴格標準,即使我們可繼續約定俗成地把執牛耳解作領袖,也應該正確認識它的歷史淵源,對嗎?

說了一晚牛耳,太悶了,還是吃吃豬耳菜更痛快。

最緊要態度

我其實不想再寫視評,尤其是關於《最緊要正字》這種節目,但願我有興趣寫寫Yumiko空中飛褲露T-back,可惜我沒有。

我其實不想再寫視評,尤其是關於《最緊要正字》這種節目,但願我有興趣寫寫Yumiko空中飛褲露T-back,可惜我沒有。

上星期不在家,但今晚又給我看到了《最緊要正字》,我明白對它再窮追猛打也無濟於事,但我得承認自己是偏執的,看書遇到錯別字一定要校正,在大眾媒體聽到一些謬論,也不由自主地要反駁。節目中,歐陽偉豪博士說:「反璞歸真的『璞』一定要玉字邊。」哈,有幾「一定」呢,博士?如果我現在證明給你看,反樸歸真的「樸」一定要木字邊才符合本義,那又如何?

查《辭源(修訂本)》,有「反璞」一條,但沒有「反樸」,反璞似乎是對的。假如你是一般人,自然要相信辭典;但對不起,博士,你可不是一般人,那是你的專業,所以恕我無法體諒你,尤其當你還要煞有介事在大眾媒體宣示自己權威的時候。「反樸歸真」,典出《戰國策.齊策四》:「斶知足矣,歸真反璞,則終身不辱。」歸真反璞明明是「璞」,還不證據確鑿?不,我現在就證明給你看:

一.這只是鮑彪新注本的寫法而已,而姚宏續注本則作:「斶知足矣,歸反樸,則終身不辱也。」

二.《後漢書.蔡邕傳.注》引《戰國策》此節則作:「歸反於樸」,依然是「樸」,不是「璞」。

三.據王念孫《讀書雜志》所校,亦從姚本作「歸反樸」,可見這句話本來就有「樸」這寫法,而且還極可能是以往最為人信服的寫法--請想想王念孫是何等級數的學者吧。

四.鮑本何以要作「歸真反璞」呢?很簡單:因為鮑彪根本就校錯了。《戰國策.齊策四》前文有:「夫玉生於山,制則破焉,非弗寶貴矣,然夫璞不完。」鮑彪見前文有「璞」字,便把後面用來形容顏斶的「歸反樸」也改為「璞玉」的「璞」,簡直是多此一舉。鮑彪似乎忘記了《老子》二十八章的一句話:「復歸於樸」,用的其實也是木字旁的「樸」。

五.再看《老子》王弼注:「樸,真也」,可見單就「歸真反樸」--我們姑且跟隨鮑本添一個「真」字--這句話來說,樸、真二字同義並列,也較鮑彪自己所校的「歸真反璞(專指璞玉)」為佳。

六.雖然「樸」字在文獻證據上比「璞」更有說服力,但除非我們想當「正字權威」,否則也不必執着於二擇其一,因為兩字在古代根本就相通。《爾雅.釋器.郭注》:「五者皆治璞之名」,《釋文》云:「璞字又作樸」,可證。

結論:「歸真反樸」,或「反樸歸真」,可以寫作「反璞歸真」,也可寫為「反朴歸真」,「一定」要玉字邊?未必。以堂堂中大中文系的人才濟濟,居然振振有詞把古人一個不算高明的校本奉為圭臬,難道身為學者,就只懂查查字典而沒有批判能力?有時間的話不要上電視了,還是閉門多讀點書吧。最緊要的,不是什麼正字,而是治學和教學的態度。

相關文章:

「最緊要正字」商榷,chlit

騎呢考

上星期的《最緊要正字》(我對這節目的評論,別見《雙語教育與真心博士》)說「騎呢」正字是「奇離」,舒爾賽不以為然,立即寫了一篇《正字的話語霸權》(今日已修訂及重貼)反駁,認為「騎呢」是幾年前快慢必想出來的。我最初也信以為真,但問過外婆和母親後,方知道這個詞語至少可上溯七八十年,那舒爾賽的說法無疑是錯了。但「奇離」始終有望文生義之嫌,不能令人信服,所以我向舒爾賽提議:「我們要趕快把本字考出來,若自己也沒有答案,又如何有資格批評他人?」星期一想了整天,也抽空重看《廣雅》、《方言》、《方言據》等書,始終茫無頭緒。星期二早上,一覺醒來,隨手拾起章太炎先生的《新方言》,終於悟出「騎呢」的來龍去脈,感謝太炎先生默示!

《新方言.釋言二》有一則考證「醜」字的重文和因其音轉而通假的字,例如「鯫」、「魗」、「丘」(書中原字是「上北下一」,有「下劣」之義)等,章先生說:

亦云「婁丘」,是疊韻連語也。凡小者曰「部婁」,醜者曰「痀僂」。

章先生的默示到此為止,以下就是拙見,如有不確,請多多指教。這裡所謂「婁丘」,即我們廣府話的「嬲丘」(lau1 jau1),日常多用來形容人衣不稱身及打扮拙劣;「部婁」通「

附婁」,「附婁」這聯綿詞又可倒文為「婁附」,音轉則成為我們所說的le3 fe3,義近「婁丘」(「小」兼「醜」義,故《詩》「群小」猶「群醜」);至於「痀僂」,就是我們所謂的「騎呢」了,下文我將詳細解釋「騎呢」跟「痀僂」的關係。

附婁」,「附婁」這聯綿詞又可倒文為「婁附」,音轉則成為我們所說的le3 fe3,義近「婁丘」(「小」兼「醜」義,故《詩》「群小」猶「群醜」);至於「痀僂」,就是我們所謂的「騎呢」了,下文我將詳細解釋「騎呢」跟「痀僂」的關係。黃侃在《國故論衡贊》說:「聲有對轉,故重文孳多;音無定型,而轉注斯起。」大家都知道,語言先於文字,故聲先於字,清儒治經,注重因音求義,而現在我們考本字,就要循義探聲,再因聲定形。「痀僂」一詞,初見於《莊子.達生篇》「見痀僂者承蜩」一句,義為「老人曲腰之貌」(成玄英疏)、「曲脊」(《廣韻.虞韻》),即我們所謂的「駝背」或「脊柱前凸」(見補訂1)。你也許還未看到「駝背」跟「騎呢」的關係,因為你對古人的思維模式和語言習慣尚無清晰概念。

現在不如

讓大家先看看「騎呢」的定義吧,以我在書店打書釘所見,饒秉才、周無忌和歐陽覺亞的《廣州話方言詞典》收有「騎 le4」和「騎le4(虫另)」兩條,而麥耘、譚步雲的《實用廣州話分類詞典》則作「騎喱(讀為le4)(虫另)」,定義大概是「衣著和模樣奇形怪狀(的人)」--很明顯,他們都不知道本字怎樣寫。至於《最緊要正字》的「奇離」解法,可能來自中大學者陳雄根、何杏楓 、張錦少所編的《追本窮源:粵語詞彙趣談》P.134-135,但他們根本沒有列出任何例證和依據,似乎有欠嚴謹。 現代雖有「奇離古怪」這成語,但古代沒有先例,即使是「離奇」,也沒有用來形容人的,所以「奇離」這詞語分明是勉強造來冒充「騎呢」本字。當然,你可能會問:「你怎麼知道『騎呢』是古語?不能是近代人創作的嗎?」但我寧願相信,既然外婆七八十年前在鄉下(是順德)已這麼說,其淵源必十分古老,尤其是這類說了也不明白自己說什麼的詞語。

讓大家先看看「騎呢」的定義吧,以我在書店打書釘所見,饒秉才、周無忌和歐陽覺亞的《廣州話方言詞典》收有「騎 le4」和「騎le4(虫另)」兩條,而麥耘、譚步雲的《實用廣州話分類詞典》則作「騎喱(讀為le4)(虫另)」,定義大概是「衣著和模樣奇形怪狀(的人)」--很明顯,他們都不知道本字怎樣寫。至於《最緊要正字》的「奇離」解法,可能來自中大學者陳雄根、何杏楓 、張錦少所編的《追本窮源:粵語詞彙趣談》P.134-135,但他們根本沒有列出任何例證和依據,似乎有欠嚴謹。 現代雖有「奇離古怪」這成語,但古代沒有先例,即使是「離奇」,也沒有用來形容人的,所以「奇離」這詞語分明是勉強造來冒充「騎呢」本字。當然,你可能會問:「你怎麼知道『騎呢』是古語?不能是近代人創作的嗎?」但我寧願相信,既然外婆七八十年前在鄉下(是順德)已這麼說,其淵源必十分古老,尤其是這類說了也不明白自己說什麼的詞語。言歸正傳,「騎呢」既是「怪模怪樣」的意思,那麼在古人眼中,怪模怪樣的典型是什麼呢?自然是「痀僂」了。古人說「惡人」,即「醜人」,例如《洪範》「六極......五曰惡」,傳云:「醜陋也」;《左傳.昭公二十八年》:「鬷蔑惡」,杜注:「惡,貌醜。」「惡」字上部為「亞」,《說文》:「亞,醜也,象人局背之形。」很明顯,古人所謂醜怪的最佳體現,正是駝背者。今天我們為了政治正確,對殘疾畸形人士絕不敢流露半分藐視之色,但古人卻不來這一套,他們偏喜歡明目張膽地歧視:重耳及曹,曹共公「聞其駢脅,欲觀其裸」,居然變態到偷窺一個麻甩(本字為「無賴」)佬沐浴(《左傳.僖公二十三年》);晉國的卻克(或說他跛,或說他眇,或說他僂,總之就是殘疾畸形人士)聘齊,齊君用布帛圍著母親蕭同叔子,讓她可以偷看卻克的怪相,結果卻克一到,蕭同叔子便笑起來,還不幸讓卻克聽到,氣得他發誓要伐齊報仇(《左傳.宣公十七年》);孟縶不良於行,慘被史朝評為「非人」(《左傳.昭公七年》);孟嘗君身材矮小,經過趙國時被人取笑,大怒,結果發動了一場史上最荒謬的恐怖襲擊,「客與俱者下斫擊殺數百人,遂滅一縣以去」(《史記.孟嘗君列傳》)。

曲背者在古代因為「骨骼精奇」,也會被人誤以為身懷異能,於是有些便做了「巫」,例如大旱時幾乎被魯僖公活生生燒死的巫尫(尫指「突胸不能俯身的人」)。這種想法在西方亦然,Marcel Mauss在 A General Theory of Magic(3, The Elements of Magic)中說:

Any infirmity suffices[to make one a magician], such as a limp, a hump or blindness. Over-sensitivity to the reactions of normal people, a persecution complex or delusions of grandeur may predispose them to believing themselves capable of special powers.

在古人眼中,「醜」和「怪」、「惡」這類概念總是不分的,外形的反常不但令人想到能力的異常,而儀容的醜陋也會引申到性情才能的下劣。《新方言.釋言二》云:「古人凡言短小,義兼愚陋」--不要說駝背,單是矮小已經夠大罪了;《論衡.累害篇》:「戚施彌妬,籧除多佞」(戚施是「不能仰者」,籧除是「不能俯者」,即上文的「尫」,義見《邶風.新臺.毛傳》);王念孫《廣雅.釋訓.疏證》云:「凡事理之相近者,其名即相同,籧篨、戚施、侏儒皆疾也,故人之不肖者,亦曰籧篨、戚施、侏儒。」由外及內,從曲脊之醜(痀僂)而引申到打扮、行止或性情之怪(騎呢),相信大家可以舉一反三了吧?

詞義既順,復考其音。「騎呢」(ke4 le4)疊韻,聲母分別是k和l;「痀僂」上古音同屬侯部,也是疊韻,聲母分別是「見」(k)和「來」(l),與ke4 le4為雙聲,可知ke4 le4即「痀僂」音轉而已。所謂「ke4 le4怪」,本義其實就是「駝背怪」或「凸胸怪」(見補訂1),逐漸引申為今義,而大家也忘記了它最初的來歷了。其實這種由「k--l--」音轉所衍生出來的詞彙極多,掬香齋主人便囑我看看清人程瑤田的《果臝轉語記》(收錄於魏建功《古音系研究》),全文就是列舉這「k--l--」音轉的異代絕國方言,例子「多到你怕」(掬香齋主人語),我一讀便驚為天人,簡直要給程先生叩幾個響頭致敬。當然,《果臝轉語記》也有掛萬漏一之處,我現在只舉一例:《轉語記》既有收「滴露」、「的歷」,其實也至少應收入音近的「支離」才對。《人間世》有支離疏,《德充符》有闉跂、支離、无脤(皆是人名,我認為是三個人),《德充符》的《釋文》:「崔云:闉跂,偃者也;支離,傴者也。」按闉跂即籧篨倒文,支離就是戚施--離、施上古屬歌部,而由於「古無舌頭舌上之分」,故「支讀如鞮」(見錢大昕《十駕齋養新錄》卷五),支離反切就是「駝」,而「駝」字緩讀就成為「支離」,戚施的解法亦然(我認為《淮南子.脩務訓》的「啳(月癸)哆噅」也是這樣解)。我想,《新臺》詩中那「籧篨、戚施」的千古之謎,大概已算是打開了。

最後,我還有一點聯想,希望可以拋磚引玉。漢語的「果臝」轉音,很多都有彎曲、不平之義,而古希臘文的κύκλος(kyklos) ,拉丁文的circulus,意思都是「圓」,兩字音節亦明顯有這種「k--l--」模式,究竟是出於巧合,還是兩大語系有某些交匯共通之處,則留待他日再探索好了。(見補訂2)

27/11/2006補訂:

1.「曲脊局背」有兩種,一是「脊柱後凸」(即駝背),一是「脊柱前凸」。「痀僂」依據莊子書的文

理(其動作為「承蜩」,論姿態則以面部朝天為合),該是「脊柱前凸」,但後來已泛指「曲脊」,不再細分為前凸、後凸了。下面我試把幾個相關的詞分為兩組:

理(其動作為「承蜩」,論姿態則以面部朝天為合),該是「脊柱前凸」,但後來已泛指「曲脊」,不再細分為前凸、後凸了。下面我試把幾個相關的詞分為兩組:

脊柱後凸(右圖):支離、戚施、哆噅、傴僂

脊柱前凸(左圖):闉跂、籧篨、啳(月癸)、痀僂(本義)

2.「脊柱後凸」的古希臘文是kyphos,今天醫學名稱是kyphosis;而「脊柱前凸」是lordos,醫學名稱是lordosis。留意兩字開首分別是k和l,相信不會是巧合吧?

正字的話語霸權

之前其實本來很想寫一篇關于亂考粵語本字的文,不過由于本人實在太懶,所以一直拖到現在才寫。而且有倉海君的考狼藉本義的佳文珠玉在前,我寫起這篇來,便已覺可有可無了。

其實引發我寫這篇文章的原因,便是由于我前一排看見有人將騎呢的正字(本字)都考據了出來,原來騎呢本字乃奇離,乃奇幻迷離的簡稱,根據最緊要正字的tvb網頁中的妙趣廣東話,及十一月十九號晚做的最緊要正字,裏面的考究係:

以上的解釋可參看:http://www.cantonese.org.cn/anl/oncc/data/fun-cantonese/17/index.htm

看完這個解釋我覺得很牽強。想不到騎呢竟然是奇幻迷離的簡稱,你連本字都未肯定的時候,便說現在讀騎呢的人讀錯字,真令我哭笑不得。我查過一些時下考據成僻的粵字專家的考據似乎沒有發現騎呢一詞,又查過再老一輩如詹憲慈的《廣州語本字》也找不着,甚至查過李調元的《南越北記》、屈大均的《廣東新語》、《粵中見聞》、《粵會賦》,甚至《番禺縣志》、《南海縣志》、《廣州府志》都遍尋不獲,于是便想會不會是一些上古或中古遺字,查過《山海經》的神人獸的名稱也都不太像,而廿五史甚至十三經都不覺有奇離一詞,真不知中大這班專家典出何故?至于騎呢怪的本字乃奇離(虫另),首先我不明白,怪字不是一個深字何必要用(虫另)?第二便是為何似青蛙便說人騎呢?再者說人騎呢怪也不一定泛指別人服飾,姿態奇型怪狀。而且奇離(虫另)係奇幻迷離(因為奇離係奇幻迷離的簡稱)的青蛙(因為(虫另)似青蛙),我也不明白一隻青蛙如何奇幻迷離?其實在李調元《南越筆記》卷十一中(虫另)字凡兩見(其實李調元之說與屈大均的《廣東新語》幾乎一模一樣),其一在蟛蜞條「故諺有曰:『水潮(虫另),食咸解。』……(虫另)者蛤之屬。諺曰:蟾蜍、蛤、(虫另)三者,形狀相似。而廣州人惟食蛤,不食蟾蜍、(虫另)。(虫另)惟潮州人食之,故名曰水潮(虫另)。(虫另)有一種,生海泥中,長二三寸,大如指,兩頭各有兩岐。以其狀怪,故曰蛏。」,又蛤條:「蛙,蛤也。或謂大聲曰蛙,小聲曰蛤。韓退之《南食》,其四日蛤,未知是此否。珠蚌亦名蛤,然非嘗食。一種肖田雞而無腰股,鳴長聲,俗呼為(虫另)」,可見(虫另)乃生于海泥中,又為何變作生在樹上呢?其次烚俗呼若(虫另),則我們常說的烚(虫另)是正字的,何以烚(虫另)我們沒讀錯,但讀騎呢怪要突然變調呢?這樣濫考正字法,實在令我覺得現在香港做粵語本字研究的研究經費很好騙。

其次我也見地鐵最近的廣告板上有些所謂的粵語正字,如瓹、衒、捃等。我後來從網上查出它們的來源,原來是來自一位平時在am730寫專欄的粵語本字專家叫彭志銘。解衒的時候,他說是演嘢的演字的本字,因為衒有炫耀的意思,而且音同義同,所以係衒,但我不明白的是衒通炫,何以不用炫字而是一個僻字-衒?而且衒字還有另一個意思是沿途叫賣,如衒賣,衒鬻等,那是否用炫字更為貼切呢?但我找不到這位作者瓹及捃字的解釋,但用瓹字通捐竉捐罅中的捐字,我也不明所以,按其義乃瓮底孔下取酒或瓮底孔,我倒想知怎樣能衍化成探鑽之意,再又捃本為拾取,採集之意,又怎變成搵的本字呢?

其次,又十一月廿六號晚做的最緊要正字,認為捐窿捐罅的捐字是鑽字,認為鑽讀專,捐是專的訛變,蓋鑽上古至中古皆為精母,然而卻訛變成群母的g音?雖然錢大昕言中古舌上音如dz、ts在上古均讀成舌頭音如d、t等,但由舌上音的精母,變為牙音的群母則有點牽強,又例如最緊要正字言搞活動應寫作“搞”而不應寫作“攪”,蓋那班專家認為攪是混和,擾亂等的意思,而沒有做、弄、幹、辦等的意思,殊不知搞乃後起之字,攪也可通搞,如王力的《漢語語音史》中言:「搞,本是“攪”字。“攪”字在西南官話許多地方讀〔kau〕。抗日戰爭期間,許多北方人移居西南,西南官話說的“攪”字很像“高”字上聲,所以造一新字“搞”。」,李榮于《音韻存稿》中亦言:「“搞”gǎo、“攪”jiǎo這兩個字音不同,意思也不一樣,在北京話內部是兩個不同的詞,來源卻是同一個,就是《廣韻》的“攪”字。《廣韻》上聲巧韻:“攪,手動,《說文》 亂也”,古巧切。“攪”是古見母二等開口字,今音讀jiǎo符合北京話的演變規律,是本地固有的詞。很多南方方言,古見母二等開口字讀g-不讀j-,“搞” gǎo字大概是從長江中部一帶傳到北方的。長江中部“搞”讀gǎo上聲,符合當地的音變規律。就北京話說,“搞” gǎo是外來的,所以不符合北京的音變規律,成為例外。現在“攪、搞”的形義都分化了,成為兩個不同的字,不同的詞。從這裏我們可以看到,方言互借可以使詞彙豐富起來。」,那強調正字正確的專家們可不用較古的攪字呢?又既然搞乃分工後的字,那為何又在最緊正字裏宣傳簡體字如云、雲;里、;干、乾、幹這些已合併了字義的簡體字呢?又如十月廿六日最緊要正字講的收穫及收獲,其實我們可以看見簡體字穫及獲早已合併作获字,其實我覺得用穫及獲均無問題,就算你引詩經的豳風中證收穫應用禾字邊的穫字,其實我覺得兩者皆可通,難道說你北方人打獵所得的便用犭字邊的獲字(如《說文》言獵所獲),而南方人因種禾而用穫字嗎,因為這樣的分別而要硬分開兩個字義而說人用錯字嗎?而且獲及穫都有得到的意思,如漢朝荀悅《漢紀》曰:「力耕數耘,收獲如寇盜之至」,唐代白居易《與希朝詔》亦云:「況殺傷既重,收獲頗多」」,「收獲」見諸古籍,實應與「收穫」相通,既然如此我們也不必強而分之,雖然漢字中有因字義太多而需要分工或孳乳的字,但漢字簡化也在同步進行之中(可參看李家樹、吳長和著《漢字的演變和發展趨向》),所以有時有些字也不能盡然說錯。

因此順著這班正字專家的邏輯,我找到了時下年青人常用的hae(國際音標作hε)字的正字,我擬作兩個,第一他們過份迷信粵語本字應是一些古漢語或者是上古音遺的字,那麼本字便可能是呬或者愒,首先講呬字,呬字有幾個解釋,分別別是欣喜,喘息,休息,道家吐納之法,治肺病的方法及通訵等的意思,與hae的本意亦類近,首先解作休息的有如《爾雅‧釋詁》下:「呬,息也。」,郭璞‧注:「今東齊呼息為呬也。」,又《說文解字》:「東夷謂息為呬」,又《詩》曰:「犬夷呬矣。」,又張衡《思玄賦》:「呬河林之蓁蓁。」,《方言》第二:「呬,(許四反。)息也。」,而道家吐納之法則有呵呼呬噓吹嘻六字訣,如《雲笈七籤》卷六一:「天師云:『內氣一,吐氣有六。氣道成乃可爲之吐氣。六者:吹、呼、嘻、喣、噓、呬皆出氣也……噓以散滯,呬以解熱。』」、劉侗、于奕正《帝京景物略‧春場》:「六九五十四,口中呬暖氣」,而中醫認為呬是治病的一種方法,如《雲笈七籤‧卷十四》:「治病當用呬」,曾慥《類說》卷四十九引《脩真秘訣》:「六氣者,呬主肺,呵主心,噓主肝,呼主脾」,而通訵則乃《廣韻‧至韻》:「訵 陰知,亦作呬」,可見其休息一項解釋與hae本義頗為接近,我猜想道家的吐納亦與hae有異曲同工之妙,加上上古音呬字屬曉母至韻,上古擬音大概為*xjiər(周法高)/*xjəd(高本漢)/*xet(王力)/陸志韋:*xiɛd/蒲立本:*hjə́j/包擬古:*hrjij/余迺永:*hjil/*xrjits(白一平)/*hjidh(李方桂)/*hrids(鄭張尚芳)/*l̥hids(潘悟雲),中古擬音大概為xi(高本漢、王力)/xje̯i(董同龢)/xji(李榮)/xiɪ(邵榮芬)/hĭi(蒲立本)/hɣiɪ(鄭張尚芳)/hɯi(潘悟雲),今粵音讀hei3(氣),則上古至中古元音與韻尾都與hae近,而曉母亦與h音同或近,則氣讀hae或者可能由于元音或韻尾的轉變,由旁轉或對轉所得的異讀字,如廣東話的啡字,據何國祥編的《常用字廣州話異讀分類處理》中言,可讀fe1(花些1)或fei1非,又或者可能受hae字後的語氣助詞的影響產生音位流變,如「你想去邊度hae(呬)呀?」,「你呢條友成日都hae(呬)下hae(呬)下咁」,則呬有可能受後面語氣助詞的元音所影響,又或者現在的後生仔認為要拖長韻尾先可以表達出hae字的神髓,由是乃懶音之故。而另一個字愒其實意思更為接近,蓋愒字古同憩,而憩今粵音讀如氣,有休息之意,如《詩‧小雅‧魚藻之什‧菀柳》:「不尚愒焉。」,《詩‧大雅‧民勞》「汔可小愒。」《傳》:「皆訓息也。」,《說文解字》:「息也。从心曷聲。去例切」 臣鉉等曰:「今別作憩,非是」。劉義慶《世說新語‧假譎》:「有一客姥,居店賣食。帝過愒之。」,王安石《自喻》:「釋杖聊一愒,褰裳如可涉」,但亦可另一個解釋,便是荒廢度日,浪費光陰,苟且偷安等,如《左傳‧昭公元年》:「翫歲而愒日,其與幾何?」(不過杜預的言:「翫、愒,皆貪也。」),《漢書‧卷二十七‧五行志中之上》:「趙孟將死矣!主民玩歲而愒日,其與幾何?」,《宋史‧卷四三七‧儒林傳七‧真德秀傳》:「此皆前權臣玩愒之罪,今日措置之失。」,陳造《即事詩》:「問俗即今防愒日,來時撫事錯銷魂。」,清‧李文炤《勤訓》:「無如人之常情,惡勞而好逸,甘食褕衣,玩日愒歲。」,而hae更有個意思是指人近來頹了或比以前衰退了,則愒亦有一個解釋類近似,如愒陰,即同為《左傳》:「翫歲而愒日」,以喻衰暮苟延也。又如《南史‧虞奇傳》:「沈痼彌留,愒陰將盡」,又《周書‧王褒傳》:「吾已愒陰,弟非茂齒。」,另還有一個解釋便是急,《公羊傳》:「不及時而日愒葬也。」 《註》:「急也。 或作渴,又作幆」-謹按今本公羊傳作渴,惟《廣韻》引《公羊》作愒。謹改爲《廣韻》引《公羊傳》:「不及時而葬曰愒。愒,急也。今本作渴。」,又岳琦《桯史》卷十:「時蘊古家在幽燕,自知失言,內愒不得對」,又《農政全書‧農器‧圖譜一》:「田野小民,歲多租賃,以愒目前。」,另一種解釋是貪,如《玉篇‧心部》:「愒,貪羨也」,曹操《氣出口唱三首》之一「心恬澹,無所愒。」,最後一個解釋便是恐嚇,如《集韻‧曷韻》:「愒,相恐怯也。」,又《史記‧蘇秦列傳》:「是故夫衡人日夜務以秦權恐愒諸侯」司馬貞索隱:「愒,謂之恐脅也。」。所以似乎愒字在詞義上比較貼切,雖然愒字在粵語有另外兩個讀音,便是hot3(喝)及koi3(慨),但照最緊要正字的專家所言,一般人讀某些字會只取其中的一個讀音,而忽略其他的讀音,如為虎作倀的倀字。所以愒字也應該是hae的正字。又有人研究lε hε正字為厲揭,該文作者認為揭應讀器,揭中古有去例切一音,今日訛變或音變讀hε似也不出奇,而愒的聲旁與揭一樣,則愒讀hε似亦可通。而騎字中古韻屬支韻,呢字中古韻屬脂韻,同為止攝,今粵音均白讀khε(如廣州、番禺市橋、中山石岐及東莞莞城等)及lε,而騎、呬字中古同屬止攝重紐三等,呬與呢字亦同屬支部,因此今白讀hε也竝非為奇。

近日受倉海君指點,發覺還有一貼切的字便是戲:楊雄方言第十:「媱,愓,遊也。江沅之間謂戲為媱,或謂之愓,或謂之嬉。(香其反。)」,又「戲,泄,歇也。楚謂之戲泄。奄,息也,楚揚謂之泄。」,戲字上古屬曉母,歌部支B,擬音應為*xja(董同龢)/*xia(高本漢、王力、周法高)/陸志韋:*xɪæd/*xrja(白一平)/蒲立本:*hjál/包擬古:*h(r)jaj/余迺永:*hjlar/*hjag(李方桂)/*qhral(鄭張尚芳)/*qhra(潘悟雲),中古同樣亦為曉紐支韻,擬音為xie(周法高)/xjie̯(高本漢)/xje̯(董同龢)/xiɛ(邵榮芬)/xĭe(王力)/xɣiE(鄭張尚芳)/hĭe(蒲立本)/hìie(潘悟雲),加上戲大家都知有嬉戲,遊戲之義,又或者逢場作戲等不太認真的認識,所以戲通hae也不出奇。

其實以這種專家式的口吻在電視面前教人,好容易使人誤信為真,就如我這個hae字的正字,我想一把它擺上yahoo!知識,很快這個答案就會變成單一答案。現在由于知識/資訊太多,有時信任或採取專家的答案,無非乃在于減低交易費用中的information cost,正如老闆請人事必請三大(港大,中大,科大)先一樣,但貴為專家,我想也必需為你的言行負上一定的責任,電視乃一很大的載體,而電視有一群很大的受眾,你們這樣隨便或草率把答案或把所謂的正字教予觀眾,比那些你們批評的錯字對市民的禍害更深。

又例如,王貽興在節目中提到憩字在《集韻》中係去例切,則應讀作氣,似乎略嫌草率,因為首先去在中古乃溪紐,其聲母擬音為kh,與曉紐的h有分別,此其一,其二若你說跟現在的音來反切,則其下字為例字,去例切,最多切出一個系字,如何讀成氣呢?又例如他們介紹瞓戾頸的時候,螢幕顯示的瞓字依然是瞓這個字,既然這麼強調正字,何不瞓字用正字-困呢?(有關瞓的本字可參閱陳伯煇《論粵方語本字考釋》的考證)

其實這些字如hae字乃陳奕迅在利賓納廣告中所創之字,又例如我想沒有人會去考究一些時下年青人用的潮字/新興字如kai1字的正字吧?(這字其實是古天樂在黑社會一戲中,用其不正的普通話所讀的凱子的凱字錯讀而成,不過凱子原本只是說一些佯稱有錢的吹水佬,殊不知現在在港式粵語中的意義已經衍散成說人傻,行為古怪,樣樣衰衰等。),其實我覺得無需要太過執著于正字,如銘字,有些人自己的名字都通常讀作冥,不必要他們強跟讀名音。就如hae字,當我讀hae(能指)的時候,人們便明白其意思解虛耗,休息等(所指),甚至在解構主義下,所有的意義勻延異,意義不停地衍散,最終的意義不斷被延緩,不斷由它與其他意義的差異而得到標識,從而意義永遠都是相互關聯的,卻不是可以自我完成的,則正字也未必真的就是如你所言的那個字了。這種以專家式口吻的話語霸權,使我想起一件後現代非常有名的事件-索卡事件(Sokal Affair),索卡以一篇假的論文名為《跨越界線:通往量子力學重力理論的轉換詮釋學》(Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity)發表在杜克大學的學報《社會文本》之上,然後在《社會文本》出版的同日,在另一份學報Lingua Franca聲明該文是惡作戲,其實這種情況,我覺得就像這班所謂的正字專家一樣,如果沒人揭發,可能就會和索卡的論文一樣,可以繼續在學報上眩惑世人,是學術界極大的諷刺(也如我考hae字一樣,只是一個惡作劇罷了,一種遊戲式的話語)。正正便是因為該學報的編輯覺得索卡是這方面的權威要把其文刊登,更擺在一個特別版中,所以我也希望這些正字專家明白,連專業的編輯也會誤信權威,何況普通百姓/觀眾,或未受過這方面學術訓練的人?請你們不要再硬銷權威了。

----------------------------------------------------------

28/11補記

首先今日在三聯打書釘看了倉海君講的陳雄根、何杏楓 、張錦少所編的《追本窮源:粵語詞彙趣談》,我發覺他們的講法與我上舉的網址所寫的騎呢本字的解釋基本上一模一樣,不過,唯一不同的是他們用“奇離怪”一詞,但後面依然解釋奇離怪是一種青蛙,這由(虫另)變成怪但同樣是青蛙,我想是失校之誤吧?

其次找到一本不記得是誰寫的粵語本字甚麼之類的書,他對搵字的本字是捃的解釋比較詳細,我認為雖然與其義不算太吻合,但起碼算是作了詳細的解釋。

又另一個“瓹”字為捐窿捐罅的本字原來乃出自彭志銘之手,不過解釋很求其,還在最後認為用鑽代替“瓹”,反而沒那“瓹”字傳神之妙云云,感覺上很陶傑。至于我講的陶傑是甚麼意思,則由讀者自行詮釋好了。