左兄在之前的一篇《生命程式的可憐蟲》中提到倪匡的小說短篇《規律》提到:「深感人生在世不外乎是不斷重覆單調乏味的工作/生活循環,便了結這可悲的生命」,這令我想起安部公房的《沙女》,書中描述一昆蟲家與一女人困在沙漠的一間屋裏,每天就不停地要重覆把外面吹入來的沙鏟出屋外,小說在結尾提出了一個問題,究竟存活是為了鏟沙還是因為鏟沙而能夠生存下去。因此日復日不停像永刼輪迴般過日子,感覺真的很無聊。而安部公房的沙女卻有一個譜系,如果我們溯源上來,其源頭可能是卡夫卡,這一系統一脈相承。

新春秋上有一僧一道,這真令我想起紅樓夢的一僧一道撚化賈寶玉,本以為入新春秋就如入太虛幻境,殊不知近幾日卻出了新春秋最出名的一場戰役「倉L大戰」,好像看「爭霸」一樣。我希望今次嘗試用另一個視角出發,探討下正字正音。(當然可能這個題目各位讀者都已經膩了)

卡夫卡,他給我的感覺很像一異形,有一對尖尖的兜風耳,卡夫卡總給一種內斂,兼且有點精神緊張(神經質)的人,因此我總常常覺得卡夫卡的小說總是在反映著他自身。我記得卡夫卡日記中,好像寫過:「德國向俄國宣戰,下午去了學校游泳」,就是這種事不關己的冷漠,很能表現出現代人異化的情景。「我們如果拿《蛻變》來和卡夫卡的性格相對照,就可以發現許多不謀而合之處他和家人的格格不入,幾乎就是葛勒格的翻版。在父親眼中,他只是一個會寫稿的廢物。白天在保險局工作的他,只能利用夜晚在狹隘的寓宅內寫作。偏偏他的房間正是全屋的噪音大本營,父母和三個妹妹各自發出高分貝的噪音,而他卻毫無置喙的餘地,也根本無法專心寫作。他所想的只是如何和世界隔離或是想像自己變成一隻甲蟲以便躲藏起來或是迅速地逃開。在眾人面前,卡夫卡永遠扮演一個噤聲和絕對服從的角色,而不會抗議或者,只是在內心或文字間作最軟弱無聲的自我調侃。」(www.ck.tp.edu.tw/online/teenager/106/kfk.html)

其實我明白L君該文的用意在那裏,其實福柯本身的考古方法就是要研究嚴肅語言(話語)與其他語言間關係的規律性,而避免捲入對話語「內部意義」進行討論。這福柯稱之為一種「純粹描述」的方法。這種方法能不糾纏于歷史文獻的真偽鑒定上,只點出該話語出現究竟意味著甚麼?(以我的理解是這樣)。不過有點我不明白Lestsariel在留言中提到「於是1+1=2這簡單的數學知識只有在理解這種名為阿拉伯數字的意符的人眼中才有對錯值,對於非洲某原始部落的人來說,它根本就構成不了甚麼知識。」,我認為當然,在阿拉伯數目字這點上對非州某個部落構成不了甚麼知識,但我認為就算非洲部落使用另一種符碼,甚至只是用手指或用某些工具,終終他們在某種意義上仍會與我們用阿拉伯數目字所計算出來的結果一樣,我覺得這點牽涉不到任何權力的建構,而只不過是人對一種自然的規律本身的感悟。不過當然意義並非是福柯要探討的東西,在福柯的考古學裏,意義應該被括出。這樣到最後只能變成倉L兩位高手在不同的層面、判斷上講著自己的理解,其實勞思光先生在文化哲學演講錄內已經講得很清楚,這是一種代換的謬誤,即是將一種理論或事情的內含品質(IMMANENT

PROPERTY)看作是一個發生歷程,即是說這個埋論是否成立,這句話是真是假,是屬于內含品質的問題,而假若問這句是是怎樣發生,在甚麼條件下發生,這便屬于發生歷程的問題,前者是倉海君對白頭佬理論能否成立的方法,後者是屬于福柯式的論述方法,因此最後便只能自說自話了。

「卡夫卡」在捷克語中是「寒鴉」的意思,卡夫卡父親的舖子即以寒鴉來作店徽。(維基如是說),然卡夫卡在1911年寫的一則日記談到他自己的名字的意思:「我的名字叫卡夫卡Kafka,這是希伯來語,他的意思是穴鳥。」

或者我們可以從社會語言學的視角出發,首先是代碼(code)的概念,代碼是Bernstein提出的概念,他把語言代碼分作完備代碼及局限代碼,而M.A.K.

Halliday在Language as Social Semiotic : The Social

Interpretation of Language and Meeting中對局限代碼的闡釋為某些人看作是非標準的因而應該受到歧視的社會方言。而在學校裏的教師、課本以及整個教育體系都排斥這種代碼。產生的結果是,使用這些代碼的兒童感到,如果要逃避教師的懲罰以及同學的歧視,最終融入所處的社會環境而不遭淘汰,就必須並使用「完備代碼」。事實上,選擇甚麼樣的代碼不是一個單純的語言問題,它牽涉到兒童是否願意經歷一種新的社會化過程,也就是說,兒童上學讀書就等于重新了解另一種社會並接受另一種的文化模式。恰恰Bernstein認為中產階級的子女能接觸到兩種代碼,但草根階層卻只能接觸局限代碼。(參朱永生《Language

as Social Semiotic : The Social Interpretation of Language and Meeting》導讀),可見我們現在談的正字正音中,白頭何正是要用完備代碼壓迫局限代碼,如果兒童上學讀書而不接受完備碼則只能遭到排斥,另如「高低語言」的概念,Charles

Ferguson (1959)算是第一個有系統性地論說diglossia

概念的社會語言學家。「高語言」通常有較高的名聲和文學傳統,享用較多體制內的資源,而且會用於正式場合。相形之下,「低語言」通常會被看不起,用於非正式及私人場合。因此方言容易成為「高低語言現象」(diglossia)中的低語言。低語言常給人粗俗、沒水準的印象,因較不受重視所以不在正式場合使用,也因此容易讓人覺得即使消失了也無所謂。(參蔣為文《從漢字文化圈看語言文字與國家認同之關係》),因此我們常說的文讀便是高語言,白讀便是低語言,而我們的低語言亦常遭到漠視及排斥。而亦可見Lestsariel對正音運動表述為一種去草根化的行動亦不無道理。

昆德拉《小說的藝術》中這樣評會卡夫卡:「小說不研究現實,而是研究存在。存在並不是已經發生的,存在是人的可能的場所,是一切人可以成為的,一切人所能夠的。小說家發現人們這種或那種可能,畫出『存在的圖』。……在卡夫卡那裏,所有這些都是明確的:卡夫卡的世界與任何人所經歷的世界都不像,它是人的世界的一個極端的未實現的可能。當然這個可能是我們的真實世界背後隱隱出現的,它好像預兆我們的未來。因此,人們在談卡夫卡的預言維度。但是,即便他的小說沒有任何預言性的東西,它們也並不失去自己的價值,因為那些小說抓住了存在的一種可能(人與他的世界的可能),並因此讓我們看見了我們是甚麼,我們能夠幹甚麼。」希朗肖在他的文學空間中提到:「他是一個迅捷的天才,能用幾筆點出要害。然而,他卻越來越要求自己細緻再細緻,緩慢地接近,詳盡而準確(甚至在描述他自己的夢幻中),若無這些,從實在中逐出自己的人便注定很快地墜入雲霧之中和近于異想天開。在這種喪失的奇異和不安全中,越是在外部遭損害,就越當求助于嚴謹,一絲不苟和準確的精神,通過形像的多樣性,通過形像的確定、不顯眼的外表和形象的用強力加以保持連貫性做到對不在場的在場。某位屬于實在的人無需眾多的細節,這些細節,我們知道,也根本不符合現實形像的外觀。但是,屬于無限和遙遠的深度,屬于過度的不幸的人,不錯,這樣的人是命定要超出度量的,並去求一種無憾,無差錯,無不協調的連貫性。」我想,以九型人格分類之,卡夫卡應該是屬于第五型-觀察者型,而以四色人格分之,則卡夫卡應該屬于藍人。一個對事物保持高度的觸角,又與世界保持一距離,才能寫就一種有預言維度的小說。

又或者我們用一些香港所謂的文字、音韻學專家對正音正字的看法如何,首先是張雙慶教授:「張雙慶則指出某些懶音可能是語音演變的過程。如果只是單純讀錯字便理應改正,但如果是語音自然發展而引致的變音,便是十分正常。就語音學的角度看就應著重於研究其變化原因,而非單純正音。他更笑言,若語音沒有變化,他便會『沒得做』了。」(節錄自維基),另外單周堯教授在《粵語審音舉隅》一文中最後亦點出究竟粵語發音應從切還是從眾,他自己也不能斷定。不過就算連正字主持之一的歐陽博士開頭做節目時都常把意思讀作意(詩),到後來才慢慢意(試),意(詩)麤雜混用,到最後才統一官方口徑,但在歐陽博士登在博文優質中國文化研究教育研究計劃中一篇《正音之後》都提到:「沒錯,我知道「妖」的正音讀「腰」,但我總不能向旅行社查詢時,問泰國旅行團有沒有人「腰」觀看。我也知道「大嶼山」的「嶼」,正讀是「罪」,但總不能向的士司機說我要去大「罪」山,除非我多加一句說「我是推廣粵語正音的教師,剛才大「罪」山這個「罪」嚇了你一跳,真是罪過罪過!

的確,推廣正音這項有意義的工作如果帶回社會中思考,我們便要問:有否需要在日常生活各個環節中都讀正音?我們日常生活究竟有否需要把「友誼永固」讀作「友『義』永固」,還是繼續用約定俗成的「友『兒』永固」。我認為,在一般家人朋友相聚的場合,衣食住行這些基本環節裏面,我會選讀「友『兒』永固」。如果碰上嚴肅、隆重的場合,如工作面試,大堂講學,「友『義』永固」便用得了。就這樣,古今兩音配合不同場面,管它叫正音俗音還是俗言雅語,判辨標準十分清晰,「誼」讀陽去陽平同樣正確,唸作陰平陰上等其他聲調就大錯特錯,錯對絕不含糊。」(節錄自http://bowen.chi.cuhk.edu.hk/week_topic/Weekly_Topic-View.asp?id=359)

加洛蒂在卡夫卡的小說中歸納出三個重大母題

1. 動物的主題

2. 尋求的主題

3. 未完成的主題

動物的例如有《變形記》中的甲蟲,《為科學院寫的報告》中的猴子,《地洞》的鼹鼠。尋求的有《城堡》、《審判》、《美國》、《木桶騎士》,未完成的有《城堡》、《美國》

其實掬香齋主人提王亭之講的莖字,或者我從另一種詮釋視角切入,首先我舉辜正坤的互構語言文化學的音義同構一項為例:「漢語中音義同構的現象了具與其他語種中的音義同構現象類似的若干特點外,還有其特別突出的性質,即陰陽性質。典型地說來,在大量呈陰陽對立意義或階級意義的漢語字詞群組中,凡意義相對昂揚奮發、時空關係含義指向都呈正向擴張型的字,其讀音都多響亮,厚壯,雙唇發其音時都相對較大;反之,凡意思相對收縮,壓抑,呈負向退降的字,其讀音多沉鈍,拘謹,發音時雙唇開口度相對較少。」(我想這有點像音韻學上的洪細、弇侈吧?),而辜正坤認為用音義同構論解釋音轉現像,可以發現二者常常互相驗證,他舉了一系列的字代表細而長:

脛,細而長的小腿

經,細而長的紡線

徑,細而長的小路

莖,細而長的植物主幹

頸,細而長的脖子

涇,細而長的水流

他認為「音轉學家認為這些字之所以含義相近相通,在于它都發/jing/(廣東話為/ging/,異讀不贅)這個音,這就是音近義通,也就是說,/jing/這個音可用來表示「細而長」之意。當然我們可從實驗語音學的角度看

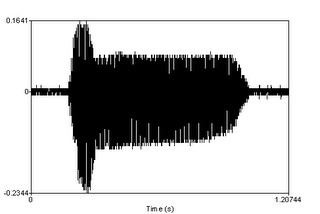

莖讀hang1的聲圖譜如下:

莖讀ging3的聲圖譜如下:

我們可以看到讀hang1的爆炸性比讀ging3為大,如果以音義同構的角度看之hang1應該屬于陽性字,讀ging3應該屬于陰性字,即以乾坤分之亦可,牟宗三解乾為一創生原則,坤為一終成原則,則創生原則應具爆炸性,而終成原則則為其連續性。則第二個的聲圖譜,其語音趨向乃一穩定之發展,則似乎以這個詮釋方法看莖讀ging3應較為合理。

卡夫卡的作品其實亦可體現一後現代的特徵。首先在不確定性原則方面,哈桑將後現代主義概括為一「不確定的內在性」(indetermanence),而卡夫卡的作品中,如以《城堡》為例,主角被召到城堡由于派錯信開始。這正正也體現到就連現實中的卡夫卡自己也常常對事物的不確定,如卡夫卡從來未看過或去過其未婚妻包爾的公寓,據說有很長時間,卡夫卡連包爾的門牌號碼都弄不清楚。《城堡》本身的意象可能只是K所幻想出來也不定,更甚可能就如等待果陀般,果陀可能只是一種象徵物而從未出現過。每個評論家對城堡甚至卡夫卡的詮釋都不一樣,甚至很多都據卡夫卡好友布勞德的詮釋而從猶太教對卡夫卡的影響方面去,不過昆德拉在《被背叛的遺囑》中卻嘲笑布勞德不了解詩,也不了解小說。當然用建異或許也能解釋卡夫卡,德里達認為任何符號的意義都不能最終被確定,而符號所指代的實物卻永遠的不在場,永遠的缺席。即語言符號取的意義決于符號的差異,除此外,還有另外兩層意思,即表示語言的意義必定向外擴散(Differe),語言義的延宕(Deferment),因此德國評論家格哈德.諾伊曼將卡夫卡創作的特徵概括為「倒轉與轉移」,他認為卡夫卡的作品失去了通常的意義的連貫性(即德里達說放棄對中心、主體、地位特殊的意義、本源,乃至絕對的元始的一切指涉意義)「思路一會兒被一種突如其來的否定所打斷,一會兒被一種意義相反的轉折排出自己的軌道,一會兒被納入到一種突然逆轉的基本關係之中。」。卡夫卡作品這種「倒轉與轉移」永遠是滑動的「他永不會僵化,又不會調和,這是因為一他們是從自我演繹出來的,同時又作為無法解決的任務提交給這個自我。對他們,既不能確定為純與自我有關,也不肯定與客體有關(曾艷兵《西方後現代主義文學研究》),另外班雅明《論卡夫卡》一文中提到:「至于大城市居民的體驗,我有許多想法,首先,我想到的是現代市民清楚自己是聽由一架巨大的官僚機擺佈着,這架機器由權威操控着,而這權威即使對于那些它們對要對付的人來說就更模糊不清了。(卡夫卡小說,尤其是《審判》裏的某一層意義與此緊密相關,這是為人熟知的。)」,這種權力建構,不用多說,自然想起福柯啦。

其實如果我們從歷史上看,正音行動並非沒有,其實在中國歷史上有很多時會出于政治力量強制民間跟從政府的語文政策,如清俞正燮的《癸未存稿》便提到:「雍正六年,奉旨以福建、廣東人多不諳官話,著地方官訓導,廷臣議以八年為限,舉人、生員、貢、監、童生不諳官話者,不准送試。」又「嘉慶十一年奉旨:上書房行走者,粵東口音,於授讀不甚相宜。謹按:《詩》、《書》執禮,孔子皆用雅言,不用齊、魯音,而經史多有方言,學者貴知之;然必立一雅言為準,而後方言可附類而通也。」不過這是想以官話壓迫其他方言,以官話為正音,但很明顯這對送試要投考的人也許有用,但對於普通平民百姓,則作用不大。就算是後來有投考的梁啟超,他的官話也一樣夾雜很重的廣東音(孫中山先生更甚)。

可以看見這裏眾聲喧嘩(巴赫金語),又或者是牟宗三用絜矩之道來說明的對列格局(政道與治道)又好,甚至是和而不同都好,又或者倉海君最初,所想的群魔亂舞,那更好。可能拯救任盈盈與城堡一樣,只是一個追尋的目標又或者是象徵,因此希望在拯救當中,能有更加多的三山五嶽的人加入,就算唔寫,當掛名做個燈籠仔都好。

- 卡夫卡常抱怨時間太少,要寫的太多,我相信這也是很多寫作人的抱怨

那末莖的發音應是:

15 留言:

1. 恕我眼拙,看不出本文與卡夫卡有甚麼關係。

2. 正音正字的爭論已談得太多太悶太厭太煩,我只想說一句,正音正字的意義可能在於紀錄語言文字的變化而已。

3. 我沒引經據典亦無這種興趣,不過純粹是覺得合理而發言。如果認為「不引經,無以言」的話大可不理會我。

在傅柯的考古學中可沒有括出意義。事實上傅柯要說的,正是理論的內含品質成立不成立也是取決於其發生歷程,一個時代對於理論的內容的是非判準是相對的,也可以透過社會上各種不同的現象進行考掘。

另,那種「在某種意義上仍會與我們用阿拉伯數字所計算出來的結果一樣」可能只是我們主觀的讀入。傅柯在詞與物(OT)的前言舉了一個百科全書的例子,指出不同的文化和語言會影響到我們如何理解和排列,乃致如何作出想像。正如我們把西方的Dragon和中國的龍對譯起來,顯然,兩者無論在象徵意義、形態等等方面都不一樣。

「正如我們把西方的Dragon和中國的龍對譯起來,顯然,兩者無論在象徵意義、形態等等方面都不一樣。」

以容格的原型論去看,可見中西方的龍形態上皆是混合著多種的能力表徵,意為「全能者」,象徵著人類對自我起源和至善至惡的權力之無形恐懼。

龍並非全能者,在西方和很多近東的神話中,殺龍代表著驅除混沌。龍、蛇和水相近的象徵意義也是代表著創生前的混沌。在巴比倫神話中的tiamat、聖經中的leviathan、rahab,甚至埃及的apophis也是如此。這種龍的象徵是在蛇的象徵之上引申而來的。

然而在中國,龍這個象徵只在早期神話中見其惡的意義。禹神話中保存了大量這種水、混沌的象徵,例如洪水、斬蛟龍等。然而在後期中國,這個龍的形象和象徵都有很大的變化。早期的龍也有雙翼,形態似蛇。而後期的龍則是集陽氣、多種動物的特徵於一身。所以說,無論是在象徵意義還是形態上也有很大的不同。

語言主導我們如何想像,如何把握這個世界。我不是要說「龍」沒有本義或者甚麼,而是要點明一個語詞和它背後的概念乃是文化上相對的,也因此獨斷的、絕對的陳述是有其危險性。

謝謝陳列品就中國龍所提供的資料,有關猶太龍的補充在此:古猶太聖龍傳說

RE:匿名

1. 我似乎無講過本文與卡夫卡有甚麼關係

2. 所以我在內文說可能各位都已經看膩了

3. 我沒有甚麼引經典,也想請教一下,那一些我內文的是經又或者典?

re:

「在傅柯的考古學中可沒有括出意義」,但根據維基的講法:「Foucault not only brackets out issues of truth (cf. Husserl) he also brackets out issues of meaning.」,我只是把維基講的覆述一次罷了,我想這也不存在著有沒有括出的意義吧?因為反正「本來就沒有「對」的論述」

哈哈,正如傅柯自己在七八年所說的「I do not believe that I am the author of an oeuvre and the thought and the intention of the author should be respect」(Religion and Culture, p. 111),我也不多贅了。

對於龍的闡述,在宗教符號研究的標準上面,值得稱讚的是對於這個符號的多種資料的運用這點上。現在的宗教研究很少有這樣的膽量去處理一個符號群的意義。然而,在這個論證中有幾個方法論上的問題。

一,引典的來源和時代不清楚。一個符號的象徵意義並不是早被固定下來的,而是一直在演化的。山海經和淮南子之間並不是不存在時代差異和文化差異,而離騷和三國演義更差了個千年。而且,離騷的楚文化神話到底有多少和中國後來的主流文化相似,這也是一個疑問。我提出的乃是這種並列是不恰當的,應該要重視這些文獻的歷史背景,或者由年代進行闡述。

而對於西方的龍的闡述更可見龍這個象徵的悲慘遭遇。除了在美索不達美亞和約伯記這兩份文獻的龍的形象有較為貼切的描繪之外,其餘文獻運用都很有問題。近代電玩、小說的龍的形象當然不可能被認定為西方的形象,而西方對龍的理解也不單是由古近東及希伯來的理解而來。三者,希伯來文化也不是一套不受外來傳統影響的文化,希伯來聖經中的每一卷書的成書年代也需要列明。對於西方龍的形象的查考,我們還可以參看聖人的傳說,以及煉金術中對龍的形象的運用。

一個符號的象徵意義自不可能一成不變,或者完全不受到外在歷史的影響。因此,對於文獻的歷史,我們必須加以分析。

最後,敬仰和畏懼、正義和邪惡是不是可以互換?又或者說,到底龍的形態學研究是不是可以證明龍的形象和象徵意義有一種普遍的結構,從而論證有一種超越於文化的真呢?於我來說,即便配合了形態學的研究後,我們仍然能夠找出龍的普遍結構(而這是不可能的︰形象上的不同顯而易見,而象徵意義上的相同也不盡然︰Tiamat這位巨龍兼任了善惡,而Leviathan則單方面象徵混沌。事實上Tiamat的前夫也是一條龍,因為兒子在他肚上跳舞唱歌才要殺掉兒子,這種「創世 - 滅世」的雙重象徵是希伯來傳統中捨棄的。)然而這並不能解釋形象上的不同並不是文化差異,更不能指出文化差異會否影響到其概念中的內涵所包括的東西。

「Lestsariel said...

龍並非全能者,在西方和很多近東的神話中,殺龍代表著驅除混沌。龍、蛇和水相近的象徵意義也是代表著創生前的混沌。在巴比倫神話中的tiamat、聖經中的leviathan、rahab,甚至埃及的apophis也是如此。這種龍的象徵是在蛇的象徵之上引申而來的。

然而在中國,龍這個象徵只在早期神話中見其惡的意義。禹神話中保存了大量這種水、混沌的象徵,例如洪水、斬蛟龍等。然而在後期中國,這個龍的形象和象徵都有很大的變化。早期的龍也有雙翼,形態似蛇。而後期的龍則是集陽氣、多種動物的特徵於一身。所以說,無論是在象徵意義還是形態上也有很大的不同。

語言主導我們如何想像,如何把握這個世界。我不是要說「龍」沒有本義或者甚麼,而是要點明一個語詞和它背後的概念乃是文化上相對的,也因此獨斷的、絕對的陳述是有其危險性。

8:44 PM, January 09, 2007」

我有點亂了,兩位 Lestsariel 為同一人嗎?

係呀,有咩問題?

對於「龍」既象徵意義同形象,我都講得幾清楚,係隨著文化、語言的不同而有所轉變的。古近東的文化互相影響,而有一種龍、蛇、水、混沌的象徵,然而中國則發展出另一傳統。這是對於龍這個symbol的一點闡述。

然後就是說,龍、dragon、其內涵都是文化相對的,因此獨斷的、絕對的陳述是有其危險性。

小心看Lestsariel的文章﹐便會留意到搬字過紙的夾縫﹐知道他對Foucault的學說是一知半解﹐以為quote兩句便可嚇倒了所有人﹐可惜這裡是社會﹐不是什麼垃圾大學﹐抱歉他不可能尋到盲目崇拜的無知學生。

不過他還是值得一讚的﹐出現過在新春秋的偽學者中﹐以Lestsariel的偽學說功力為高﹐因為有些想扮高深的﹐連幾個深字也懶得記。我膽敢說在學校他的成積應該還可﹐有足夠程度去嚇退不少其他掛名大學生﹐如果我沒猜度錯誤﹐他唯一看過Foucault的作品便是"The Cambridge companion to Foucault"內其他作家對foucault的評述﹐有些翻譯了﹐便妄想成為牢不可破的理論銅牆鐵壁﹐制造什麼也不能是錯的空泛理論。受挑戰了就避重就輕﹐每次對衝激就抄多兩句深少少既﹐希望可以混淆視聽﹐掩人耳目﹐的確﹐唔make sense o既一堆o野﹐又怎會有人去與之爭辯。"建構製造中國人身份"﹐唔該你自己讀下﹐係唔係真係明白自己在寫什麼? 倉海君對你首篇文的批抨﹐有幾點可能是執著了點﹐但他一點也沒評錯。L君的文章﹐証明了他充份學會了﹐兼體現了現代教育體制下誕生的言而無物﹑含糊其詞和舢板扮炮艇學術境界。

Lestsariel. 忘記這種語言上的把戲﹐正式好好去充實一下﹐清理一下思路﹐我看你應該還可寫得更好。自己思考的簡單文章﹐比抄襲堆砌起來的某某學術論好﹐你不需回答這點﹐希望你可自己想想。匿君應該也是你的朋友或師兄弟吧? 再說﹐如果因為每句獨立的句子﹐在時間和歷史的對照下使其喪失絕對性﹐我們又因為欠決絕對性的危險性和可能性下不能發言﹐這種非解構﹐而是本末倒置把cause放在effect之後﹐難道以後每個人就不要說任何話? 我們發表前﹐應多謹慎句子內含有的其他性質和可能性﹐絕對相對性上也希望表達心內所想﹐既然發表了﹐就不要反轉說那可能不是自己說了的。很多時﹐你這種顛三倒四的表達能力比語言上解構下產生的危險性還要危險。

我表達能力差,這點很不好意思,所以我的分數其實也不高。抱歉讓你對我有這樣的理解,不過我也看過Paul Rabinow的beyond structualism and hermeneutic、Joesph Cronin的Foucault's Antihumanist Historiography,反而Cambridge Companion我可還未看完。要總括起我對傅柯的感覺,就是「沒有銅牆鐵壁的理論」。你說我對他的學說一知半解,可是我的學習過程不斷被灌輸一點︰以為自己已經完全把握到作者的學說,本身就是一種詮釋上的無知。抱歉,也許是學派不同,讓你覺得我的只是偽學術。不過話又說回來,世上有「真」學術嗎?持這樣見解的人,應該不能在當今人文學界中立足的了。

事實上,我總是覺得很多人誤解了一點。我常說,1,語言有其相對性。2,「真假」乃是由權力建構的。3,獨斷的論述會構成危險的論述,對其他論述進行壓逼。可我從來沒有叫人不要說話,不要作出真理宣稱。我不知為甚麼很多人看見我說「沒有真理」就想當然的以為我叫人收口。相反,正正因為沒有真理,所以才要多說話,用不同的策略去顛覆一面倒的、獨斷的論述。

對於身份認同這個問題,我其實也不願多講了。也許這也是研究者和被研究者的一個距離問題。

真的不好意思,我的「表達能力」不好,好似很多人從我的文字中讀出了另一種意義。不過如果你可以用「一知半解」去形容我對傅柯的理解,我大概也可以說那些誤會我的人一句「一知半解的論斷我的思想」吧?

最後,Zeke和十一郎先生的文章似乎暗指我前後矛盾、說了不認帳。不知道我的幾個留言中哪幾處出現了這問題?請指明。如果有問題的話我也很想知道,因為對於符號方法學的研究那個留言的理論是出自宗研一面的,而對於文字那方面的理論則多是由(我所認識的)傅柯而來的。我也很想看得更真切這兩種理論的異同。

Lestsariel 提到...

「如果有問題的話我也很想知道 ...」

個人之見,問題正在於你暫時欠缺足夠悟性去知悉一切問題所在。

木杉止首十一郎 提到...

「 小心看Lestsariel的文章﹐便會留意到搬字過紙的夾縫﹐知道他對Foucault的學說是一知半解﹐以為quote兩句便可嚇倒了所有人 ...」

在後現代符號方法學中稱之為 Pastiche,無意義的挪用;像舒爾賽的 「Error 404」就是 Schizophrenic Writing。(但願我沒有強姦了這些用語 ... )

Whether Foucault is right, I do not know; but no one using Foucault's theory is immune from criticism merely because Foucault is held to be right or illuminating. While we all have a head, I cannot see why someone chooses to replace his own with another's. That Foucault has shed new light on the relation between knowledge and power by means of his post-structuralist studies of social institutions, we do not doubt; but whether Lestsariel has justified his application of Foucault's ideas to the so-called Correct Chinese Movement, we may very well call into question. Novelty seldom fails to charm us, but a critical thinker should always keep himself from sacrificing truth to some novel concepts, however dazzling they are. Theories, which might be misunderstood, misinterpreted and misused in various ways, are not truths themselves, but only serve as some framework for us to understand, supposedly better, the world. The propriety of applying a certain theory always rests on our ripe and correct judgement, in which Lestsariel seems to be lacking. The proof of the pudding, as everyone knows, is in the eating, not in the boasting. When a pompous and verbose discourse sprinkled everywhere with fashionable platitudes does not help to make you look smart, it is an even more desperate remedy to try to poke fun at your opponents, or to resort to obscure terminology, only to make a fool of yourself. Let us now bear in mind the wisdom of a Taoist sage:

正人行邪道,邪道悉歸正;邪人行正道,正道悉歸邪。

It is not the theory we use that counts, but the manner of using it.

舒生的error404是pastiche抑或是parody, 哈哈, 見仁見智.

發佈留言